毎年約2万人超が推計される「入浴死」、全国データで新たな予防策検討へ

奈良県立医科大学は11月28日、入浴関連死の実態とその背景について全国規模の検討を行い、入浴関連死の予防に向けた新たなエビデンスを明らかにしたと発表した。この研究は、同大疫学・予防医学講座の田井義彬講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology」などに掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本では毎年約2万人以上が入浴中に急死すると推計されており、特に65歳以上では溺死数が最も多い国であることが報告されている。長年、安全な入浴方法に関する啓発が行われてきたが、浴槽内溺死者数は依然として増加傾向にある。

今回研究グループは、入浴関連死の実態とその背景をより正確に理解し、新たな予防策を検討するため、以下2種類のデータを用いて全国規模の検討を行った。

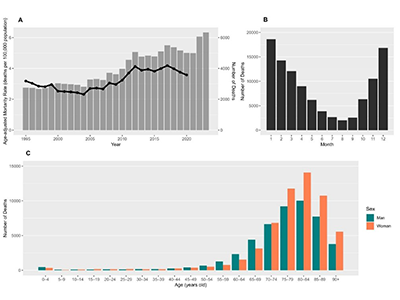

・1995~2020年の26年間に発生した約11万例の浴槽内溺死(人口動態統計)

・奈良県在住1,479人の生活環境・体表温度・入浴行動に関する疫学データ

浴槽内溺死の増加は、高齢化だけが原因ではないと判明

まず、高齢者人口の増加だけでは、浴槽内溺死の増加を説明できないことが判明した。1995~2020年の「浴槽内での不慮の溺死(ICD-10:W65)」11万1,063例を解析した結果、死亡者数は高齢者人口の増加以上に増えていることが、年齢調整死亡率の上昇から明らかになった。なお、都道府県別の標準化死亡比では、神奈川・福岡・富山が高い値を示したが、これは明確な地域要因というよりも、死因分類運用上の地域差が影響している可能性が示された。

冬季のリスク上昇、温暖な地域のほうが大きい傾向

次に、気温が低いほど浴槽内溺死が増加することが判明した。日別平均気温と死亡例(11万938例)を突合した解析では、気温が低い日ほど死亡が増える「負の関連」が全体として認められた。

リスクの増加は男性および高齢者ほど顕著だが、注目すべきは地域差である。夏季に比べ冬季のリスク上昇は地域差が大きく、温暖な地域ほど冬季のリスク上昇が大きい傾向にあった(鹿児島:19.6倍、北海道:3.8倍)。この背景には、温暖地における二重窓普及率の低さ、独居高齢者の多さ、要支援高齢者の多さなどの地域特性が影響していると考えられる。

特定の日(元旦・祝日・日曜日)が平日と比べ高リスク

さらに、入浴関連死は「季節要因だけでなく、特定の日にも多い」ことがわかった。都道府県別の計44万6,358日分の時系列データを解析したところ、浴槽内溺死には明瞭な周期性があり、特に元旦に突出した増加が確認された。

平日と比較した推定されたリスクは、元旦で3.59倍、祝日で1.23倍、日曜日で1.16倍だった。また、気温の変動がこれらの季節変動の80.3%を説明できることも判明しており、死亡との関連は「当日~2日前」の気温で最も強くなることが示された。将来予測では、人口減少により絶対数は減少するものの、地球温暖化を考慮に入れても、人口当たりの死亡数は2060年代まで現在より高い水準が続くと見込まれている。

「明日の入浴危険度」を予測するAIモデル構築

研究グループは、気象情報を用いて「明日の入浴危険度」を予測するAIモデルも構築した。住居内発生の浴槽内溺死に限定した9万9,930例を用い、XGBoost・LSTMによるAIモデルを作成。これにより、実際の死亡数と大きく乖離しない、一定の精度の発生予測が可能となった。

SHAPによる重要度解析では、地域人口、都道府県指標、平均気温が主要因であり、湿度・気圧などの寄与は小さいことがわかった。今後、天気予報と組み合わせた「入浴危険度予測ツール」としての活用が期待される。

室温確保や体表温度を高める工夫が予防策となる可能性

最後に、室温・体表温度が危険な入浴行動を左右することも実証された。平城京スタディ(1,479人)による生活環境データの解析からは、外気温・室温・手首の皮膚温が低いほど、高温・長時間の入浴をしやすくなることが判明した。

逆にいえば、室温を上げれば、外気温が低くても高温入浴は起こりにくい。また、室温が低い環境であっても、体表温度が高ければ高温入浴を回避しやすい。この結果は、室温確保や体表温度を上げる工夫が、現実的な予防策となり得ることを示している。

公衆衛生対策を考える上での重要な示唆に

今回の研究は、入浴関連死について「全国レベルの詳細データ」を用いた初の包括的研究である。

「これらの知見は、救急・医療体制や死因究明体制の維持、冬季過剰死亡の抑制といった公衆衛生上の課題を考える上で重要な示唆を与えるものである」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・奈良県立医科大学 プレスリリース