DMD遺伝子変異があるのに症状が軽い患者、DNA情報だけでは説明できなかった

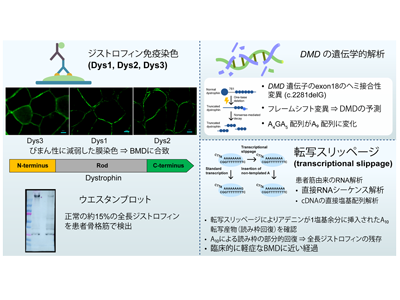

東京大学医学部附属病院は11月26日、「転写スリッページ」と呼ばれるRNAの書き写し時の”ずれ”によって、変異により失われるはずの全長ジストロフィンが一部産生され、病気の重症度が変わる新しい仕組みを明らかにしたと発表した。この研究は、同院脳神経内科の成瀬紘也助教、東京大学大学院医学系研究科神経内科学の戸田達史名誉教授(現・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院長)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Annals of Neurology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

筋ジストロフィーは、骨格筋の壊死・再生を繰り返しながら徐々に筋力が低下していく遺伝性筋疾患の総称である。そのうち小児期発症で最も頻度が高く、幼少期に発症し進行が速く通常10~12歳頃までに歩行不能となるのがデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)である。DMDと、その比較的症状が軽いタイプであるベッカー型筋ジストロフィー(BMD)は、いずれも筋収縮時に筋細胞膜を安定化するタンパク質「ジストロフィン」を作るDMD遺伝子の異常によって生じ、「ジストロフィン異常症」に分類される。

DNAはアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という4種類の塩基が並んでおり、この塩基配列が3つずつ1組のコドンとして読まれることでアミノ酸が指定され、タンパク質が作られる。この3文字の区切り(読み枠)が途中でずれてしまう変化(フレームシフト変異)が起こると、ジストロフィンが途中で壊れてしまい、ほとんど作られなくなるためDMDのような重症の病型になりやすいとされている。一方、3文字ごとの区切りが保たれる変化(インフレーム変異)の場合には、ジストロフィンが一部残るため、BMDのような比較的軽い病型になりやすいと説明される(「読み枠の法則」)。しかし実際には、この法則から外れ、DNA変化の情報だけからは説明できない臨床経過を示す患者も存在する。

今回の研究では、本来はDMDを来すと予想されるDMD遺伝子の変化を持ちながらBMDに近い経過を示したジストロフィン異常症例について、DNAだけでなくRNAやタンパク質まで詳しく解析し、その背景にある仕組みを明らかにすることを目的とした。

重症DMD変異を持つ男性、全長ジストロフィン15%残存し比較的軽症

今回の研究で詳しく解析した若年成人男性は、強い心機能低下と持続的な高CK血症を認める一方、筋力低下は比較的軽く、臨床的にはBMDに近い経過を示していた。筋肉の検査では、典型的なDMDのようにジストロフィンタンパク質が完全に欠損しているのではなく、筋細胞膜に薄いながら全体的なジストロフィンの染色が認められ、ウエスタンブロット解析でも全長ジストロフィンが正常の約15%検出された。

遺伝子(DNA)解析では、DMD遺伝子の1塩基欠失変異(c.2281delG)が見つかった。この型の変化は通常、読み枠がずれてジストロフィンが途中で壊れてしまうため、DMDのような重症な病型を来すと考えられる。DNAレベルでは正常配列をもつ細胞が一部にだけ存在する体細胞モザイクも確認されず、「なぜ全長ジストロフィンが残っているのか」を説明するには別の仕組みを考える必要があった。

RNA段階での転写スリッページによる補正を発見、軽症化につながることが判明

そこで患者の筋肉からRNAを詳しく調べたところ、この変化により同じ塩基(A)が並ぶ部分が生じており、RNAを作る際にこの部位で1文字分余計に書き込まれる現象(転写スリッページ)が一部のRNAで起こっていることがわかった。この「1文字余計に入ったRNA」では、ずれていた3文字ごとの読み枠が元に戻るため、全長ジストロフィンが実際に産生されることが確認された。直接RNAシーケンス解析など複数の方法で、この現象が裏付けられた。

これらの結果から、DNA配列だけを見ればDMDになると判断されるような変化であっても、RNAを書き写す過程で生じる転写スリッページが読み枠を補正し、全長ジストロフィンの産生と症状の軽症化につながる場合があることが初めて示された。

DNA解析では説明できない症例の理解と、RNA標的治療開発にもつながると期待

今回の研究は、重症の経過が予想される遺伝子変化であっても、RNA産生過程で生じる転写スリッページによる部分的な読み枠補正を介して、全長ジストロフィンが産生され得ることを示した。これは、DNA配列情報だけでは説明できなかった臨床像を理解するための新たな視点である。今後は、DNA解析にRNA解析を組み合わせることで、ジストロフィン異常症の診断・病型判定、病状の見通しおよび心筋合併症リスク評価の精度向上が期待される。さらに同一塩基が続く配列で生じる転写スリッページは他の単一遺伝子疾患でもまれながら報告されており、RNA産生過程で起こる補正が臨床像に影響し得ることを今回の研究は裏付ける。「将来的には、RNA産生過程を標的とする介入・治療開発にも道を開くと考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学医学部附属病院 プレスリリース