高齢化に伴い患者数が急増する大腸憩室出血

横浜市立大学は12月1日、大腸憩室出血に対して、内視鏡で出血源を確実に捉えるための「最低限の観察時間」を、新規指標「5% plateau time」を用いて定量化したと発表した。この研究は、同大大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻の市田親正医師(博士後期課程2年、湘南鎌倉総合病院消化器病センター部長)、清水沙友里講師、後藤匡啓教授、湘南鎌倉総合病院消化器病センターの西野敬祥医長、中谷聡一郎医師らの研究グループによるもの。研究成果は、「World Journal of Gastroenterology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

大腸憩室出血は、日本における消化管出血入院の主要な原因疾患であり、人口の高齢化に伴って患者数が急増している。内視鏡で出血源を正確に捉えられれば止血が可能となり、再出血を防ぐことができるが、自然止血する症例も多い。そのため、「何分観察すべきか」という明確な指標が存在せず、術者の判断に依存したばらつきが課題となっていた。

大腸憩室出血1,037例対象、観察時間の延長が出血源同定率に与える影響を評価

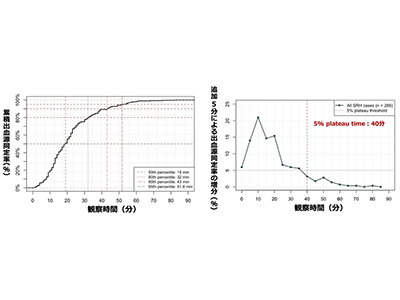

今回の研究では、日本の救急病院における大腸憩室出血1,037例を対象に、内視鏡で出血部位を特定するまでに要する時間を定量的に分析した。観察時間を5分ごとに区分し、追加の5分間観察を行っても出血源が新たに見つかる割合が5%未満となる時点を「5% plateau time」として評価した。

出血源の同定効率は一定時間で「頭打ち」になることが判明

その結果、観察時間を延ばしても出血源の発見率は上がり続けるわけではなく、一定時間で”頭打ち”に達することが明らかとなった。全体では40分がこの「5% plateau time」に相当した。

造影CTで血管外漏出→左側30分/右側35分、血管外漏出なし・造影CT実施せず→40分目安

造影CTで血管外漏出(持続出血を示す所見)が確認された場合には、出血部位によって必要な観察時間が異なった。左側(S状・下行結腸)では30分、右側(横行・上行・盲腸)では35分、血管外漏出がない場合や造影CTを実施していない場合は40分が目安となった。

「最低限どれだけの検査時間をかければ十分か」、初めて科学的根拠に基づいて提示

患者数が増加する同疾患において、長時間の検査は高齢患者への負担や内視鏡室の運用効率にも影響する。同研究により、「最低限どれだけの検査時間をかければ十分か」という具体的な指標を、初めて科学的根拠に基づいて提示することができた、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・横浜市立大学 プレスリリース