重症型のエムポックス(クレードI)が世界で再燃、WHOが2度目の緊急事態を宣言

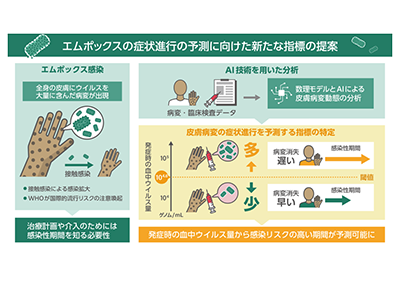

名古屋大学は7月3日、コンゴ民主共和国でエムポックス(クレードIa)感染者を対象に2007~2011年に集積された大規模な観察研究データを数理モデルにより解析し、病変の数や消失時間が異なる2グループに感染者を層別化できることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院理学研究科の岩見真吾教授の研究グループと、オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)/愛媛大学の三浦郁修博士および米国陸軍感染症研究所(USAMRIID)のPhillip R. Pittman博士らとの国際共同研究によるもの。研究成果は、「Science Translational Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

2022年5月以降に、世界的な規模で発生した新しいクレード(クレードIIb)のエムポックスが欧米諸国を中心に国際的流行へと拡大し、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当するとして世界保健機関(WHO)より宣言された。クレードIIbの世界的な患者数は2022年8月に減少に転じたものの、2023年の年末からコンゴ民主共和国ではより重症率の高い別のクレード(クレードIaおよびクレードIb)のエムポックス感染者数が増加し、その後も近隣国へと流行の拡大が継続している。

この状況を受け、WHOは2024年8月14日に2度目のPHEICを宣言し、国際的な流行リスクに対して注意喚起を行っている。なお、2025年6月現在も感染拡大が続いており、PHEICは取り下げられていない。

皮膚病変の特徴から感染の進行を予測できないか?

感染症対策を実施する上で、皮膚病変は重要な客観指標となる。感染者から他者への感染は、主に皮膚やその他の病変との直接接触で生じるため、そうした接触を病変が完治する(痂皮が脱落する状態)まで控えることが推奨されている。

皮膚病変のダイナミクスを個人レベルで定量的に予測できれば、個別化された治療と効果的な介入を決定するための根拠となる。しかし、エムポックス感染者の皮膚病変の数や状態は時間とともに変化し、個人間でも顕著な違いがあるため、皮膚病変のダイナミクスを特徴づけることは容易ではなかった。

コンゴで収集した大規模データを数理モデルとAIで解析

今回の研究では、2007~2011年にコンゴ民主共和国でエムポックス(クレードIa)に感染した患者から得られた状態ごとの病変数、さまざまな検体から得られたウイルス量、その他の各種検査値を含む大規模な縦断的データセットを対象に、数理モデルと人工知能を用いた分析を行った。

感染者の層別化と血中ウイルス量を指標とした進行予測に成功

その結果、感染者の皮膚病変における症状進行の程度が、異なる2つのグループに層別化できることが判明した。

さらに、個人レベルでのウイルス量を含むさまざまな検査値を用いて、これら2グループの分類予測モデルを構築したところ、1)病変発症時の血中ウイルス量がグループを予測する指標であること、2)グループの分類を決定づける血中ウイルス量の閾値が104.6(genomes/mL)であることを見出した。また、発症時の血中ウイルス量は、個々人の病変消失時間と正の相関を持つことも示した。

定量的かつ客観的な指標に基づく感染症対策につながる成果

エムポックスに関するこれまでの研究では、病変などの症状については定性的もしくは記述的な調査にとどまり、時間とともに変動する病状の進行・治癒プロセスについて定量的分析が行われていなかった。しかし、今回の研究によって、分析対象のエムポックス感染者のうち約50%で3~4週間を過ぎても皮膚病変が残存することが明らかになった。このような患者は、長期間にわたって感染性を保持する可能性が高いことから、他者への感染リスクを軽減するためには早期発見が極めて重要であると示唆された。また、こうした個々の患者や高リスク群に対しては、個別に調整された治療法や隔離の設計が必要であることが明らかになった。

同研究の成果は、従来は臨床的所見に基づき判断されてきた病変の進行度を、病変発症時の血中ウイルス量を用いて定量的・客観的に予測できることを示している。これらの知見により、個別化あるいは層別化された治療戦略や感染症対策に大きく貢献することが期待される。

パンデミックに対するより効果的な対策・治療の提案に役立つ可能性

さらに、同研究では、より実践的なエムポックス対応を目指し、皮膚病変の症状進行における個人差を明らかにしただけでなく、感染リスクの高い感染者(病変消失時間が長い症例)を簡便かつ早期に予測できる指標も提案した。特に、病変発症時の血中ウイルス量を指標として高リスクの患者を予測できれば、迅速な治療計画の策定や効果的な自己隔離ルールの構築に大きく寄与すると考えられる。

「本研究成果はクレードIaの感染者のデータに基づいているが、クレードIbの感染者においても、同様のデータがあれば皮膚病変の症状進行の予測可能性が評価できる。将来的には、クレードごとの皮膚病変の進行度の違いを明らかにすることで、現在のエムポックスのパンデミックに対して、より効果的な感染症対策・治療を提案できる可能性がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト