ベドリズマブと5-アミノサリチル酸の併用は多いが、その効果は不明だった

大阪公立大学は6月12日、潰瘍性大腸炎やクローン病の新規薬と従来薬の併用による効果を検証し、その結果を発表した。この研究は、同大大学院医学研究科消化器内科学の西田裕講師、細見周平准教授、藤原靖弘教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Inflammatory Bowel Diseases」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、腸に慢性的な強い炎症を引き起こし、腹痛や下痢が続き、患者の生活の質を大きく低下させる。近年は生物学的製剤と呼ばれる新しいタイプの治療薬(ベドリズマブなど)が使われるようになり、治療の選択肢が広がっている。

一方、ベドリズマブと従来の治療薬である5-アミノサリチル酸(5-ASA)を併用することが多いにもかかわらず、その必要性は十分に検証されていない。また、最近のガイドラインでは併用が推奨されない場合もあるが、実際には多くの患者が5-ASAも使用している。

5-ASA併用の有無で再燃率に大きな違い無し、5-ASA追加による再燃予防効果もほぼ無し

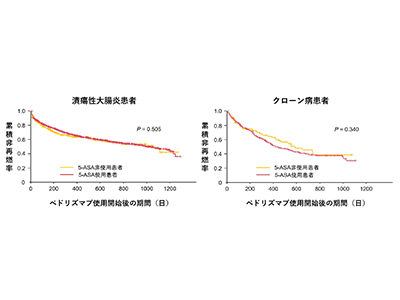

研究グループは今回、全国の病院から収集された保険診療データをもとに、ベドリズマブを使用している潰瘍性大腸炎患者2,134人とクローン病患者514人の情報から、5-ASAを併用している患者と使用していない患者の再燃率を比較した。

その結果、どちらの患者とも併用の有無で再燃率に大きな違いは見られず、5-ASAを加えても再燃を防ぐ効果がほとんどないと考えられた。しかし実際には、潰瘍性大腸炎患者の8割以上、クローン病患者の7割以上が5-ASAを併用しており、患者の医療費負担や副作用リスクの増加が示唆された。同結果は、これまで曖昧であった「5-ASA併用の必要性」について、大規模データから一つの答えを示したものと言える。

患者の薬剤負担と効果のバランスを重視し、個別に最適化された治療戦略の確立が重要

効果が見込めない5-ASAの使用を減らすことができれば患者の負担軽減につながり、医療資源をより有効に使うことにも役立つ。一方で、5-ASAには大腸がんを予防する可能性があるという報告もあるため、病状やリスクに応じて使い方を考える必要がある。今後はさらに長期間の追跡や、さまざまな患者の病状を詳しく診察することが必要だ。そして、一人ひとりに最適な治療方法を選べるようになることが期待される。

「今回の結果は、ベドリズマブ治療時における5-ASA併用の意義を再考する重要な契機になった。患者の薬剤負担と効果のバランスを重視し、一人ひとりに最適化された治療戦略の確立に取り組んでいく」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪公立大学 プレスリリース