胎盤や羊水がケトン体の供給源となる可能性に着目

東京工科大学は6月5日、ヒト羊水中のケトン体濃度が、母体血中と比較して有意に高いことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大応用生物学部の佐藤拓己教授と金沢医科大学産科婦人科学の柴田健雄講師らの共同研究グループによるもの。研究成果は、「European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

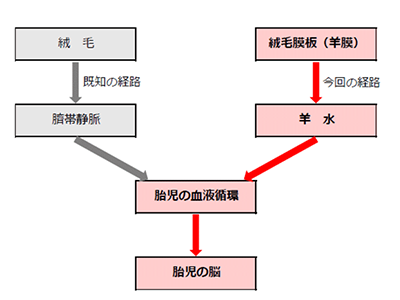

ヒト胎児の脳は、妊娠期間中、エネルギー源として主にケトン体を利用していることが明らかになっている。このケトン体がどこから供給されるのかについては、胎児へ血液を送る臍帯静脈中のケトン体濃度が高いことが発見され、臍帯静脈が供給経路の一つであることが示されていた。東京工科大学の佐藤教授は、妊娠後期における脳の急速な発達を支えるには、より多くのケトン体が必要であり、複数の供給経路が存在するのではないかと考えた。胎盤や羊水がケトン体の供給源となりうる可能性に着目し、金沢医科大学との共同研究を開始した。

羊水中のケトン体濃度、母体血中濃度と比較して有意に高い値

研究グループは、まず胎盤におけるケトン体の産生場所を特定するため、ケトン体合成に関わる主要な酵素であるHMGCS2の発現を調査した。その結果、胎児を包む羊膜および胎盤の一部である絨毛において、この酵素が高いレベルで発現していることを見出した。次に、正常な妊娠経過をたどった妊婦から同意を得て、分娩時に羊水、臍帯静脈血、臍帯動脈血を採取し、ケトン体濃度を測定した。その結果、羊水中のケトン体濃度が、母体血中の濃度と比較して有意に高い値を示すことが明らかになった。

臍帯静脈に加え羊水からケトン体供給の可能性、妊娠糖尿病の新規食事療法開発の可能性も

今回の研究により、胎児へエネルギー基質を供給する経路として、従来の臍帯静脈に加え、羊水を介したケトン体供給という新たな経路の存在が示唆された。これまで、高濃度のケトン体は胎児に有害であるとの懸念が一般的であった。しかし、今回の結果は、胎児が羊水中である程度の高ケトン環境に適応し、さらに高濃度のケトン体が妊娠後期の胎児、特に脳の急速な成長に必須である可能性を示すものである。このことは、例えば、妊娠糖尿病の妊婦に対する栄養指導において、厳格なカロリー制限以外の食事療法(ケトン体を意識した食事など)を今後、臨床試験で開発する上で重要な知見となり得る。さらに、ヒト羊水には、今回注目したケトン体以外にも、胎児の成長に重要な役割を果たすさまざまな物質が含まれていると考えられる。今後は、これらの成分を網羅的に解析する先進的な研究を進め、胎児の発育メカニズムのさらなる解明を目指す、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京工科大学 プレスリリース