炎症性腸疾患、5-ASAの併用はあまり推奨されなくなってきているが裏付け不足

大阪公立大学は1月30日、クローン病患者1,971人、潰瘍性大腸炎患者1,284人の保険診療データから、ウステキヌマブと5-アミノサリチル酸(5-ASA)の併用効果を分析した結果を発表した。この研究は、同大大学院医学研究科消化器内科学の西田裕講師、細見周平准教授、藤原靖弘教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Inflammatory Bowel Diseases」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

炎症性腸疾患は腹痛や下痢、血便など腸に慢性的な炎症を起こす病気で、代表例としてクローン病や潰瘍性大腸炎が挙げられる。これらの病気には、腸の炎症や症状を抑えるために、ウステキヌマブなどの「生物学的製剤」と呼ばれる新しいタイプの薬と一緒に、古くから使われている5-ASAという薬も使われることが多くあるが、薬を併用する効果ははっきりとわかっていなかった。また、最近のガイドラインでは、5-ASAの併用はあまり推奨されなくなってきているが、その理由を裏付けるデータが不足していた。

ウステキヌマブと5-ASAの併用が本当に必要なのか科学的に検証

研究グループは、全国の病院で集められた保険診療データを用いて、診療記録や薬の処方データ、治療結果を詳しく調べ、ウステキヌマブと5-ASAの併用が本当に必要なのかを科学的に検証した。

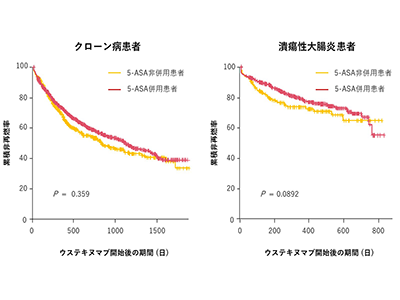

AIツールを活用して膨大なデータを整理し統計解析を行った結果、潰瘍性大腸炎やクローン病の患者では、ウステキヌマブと5-ASAを併用しても治療効果に大きな違いはないことが判明した。この結果は、最近のガイドラインで「5-ASAを無理に併用しなくても良い」とされている考えを裏付けるものと言える。

不要な5-ASA投与がなくなることによる副作用リスク・社会全体の医療費削減に期待

今回の研究成果は、患者にとってより安全で、無駄のない治療方針を考える上で役立つ。また、5-ASAを必要以上に使わないことで、副作用リスクや社会全体の医療費削減にもつながることが期待される。

「さらに多くのデータを用いて、個々の患者に合った治療方法を見つける研究を進めていきたいと考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪公立大学 プレスリリース