バイオマーカーが見つかっていないALS

東邦大学は1月16日、神経や細胞の保護に働くタンパク質「NAIP」が筋萎縮性側索硬化症の診断や経過を予測できるバイオマーカーとなることを発見したと発表した。この研究は、同大医学部の岩崎泰雄教授、株式会社ニュージェン・ファーマの池田穰衛CEO(兼北里大学客員教授(大学院医療系研究科))、東邦大学医学部の狩野修講師およびシミックファーマサイエンス株式会社の研究グループによるもの。研究成果は、英科学雑誌「Scientific Reports」オンライン版に1月8日付で掲載されている。

画像はリリースより

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因や発症メカニズムは、明らかになっていない。また、ALSの診断や進行を予測できるタンパク質や酵素などのバイオマーカーも見つかっていないという。

研究グループはこれまでに、既存のパーキンソン病用薬「ブロモクリプチン」が、細胞内のNAIPの発現を高め、ALS症状の進行を遅延させるなどの臨床研究結果を示し、NAIPがALSの進行抑制や運動神経保護に重要な役割を果たしている可能性を報告していた。

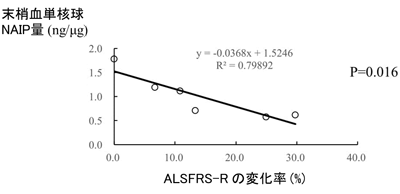

ALSFRS-Rの減少変化率とNAIP量に強い負の相関関係

今回の研究では、ALS患者18名ならびに年齢適合健常者12名を対象に、末梢血の単核球で発現しているNAIPのタンパク量を定量し、さらにALS患者において、改訂ALS機能評価尺度(ALSFRS-R)スコアと努力性肺活量を運動機能評価の指標として用い、NAIP量との相関を4か月毎に12か月間、経時的に観察。これらの数値を統計解析し、NAIPの量とALSFRS-Rとの相関関係を検証したという。

その結果、末梢血単核球のNAIP量はALS患者群で0.62±0.29ngで、健常者群の1.34±0.61ngと比較し、約半分に低下(P=0.0019)。サブ解析として性差に加えALS患者群では、発症部位別からみた臨床病型、罹病期間、胃瘻造設や非侵襲的換気療法導入の有無でも検討したが、有意差は観察されなかったという。

ALS患者におけるNAIP量とALSFRS-Rの12か月間の経時的な観察は、6症例で評価。評価開始時からの経過観察では、NAIP量が経時的に増加する患者では、ALSの運動機能低下が抑制され、逆にNAIP量が不変もしくは僅かに変動する患者では顕著な運動機能低下が観察されたという。また、12か月経過時での両者の回帰分析から、ALSFRS-Rの減少変化率とNAIP量(12か月時)に非常に強い負の相関関係を示す数値(P=0.0016;R2=0.798)が得られたとしている。これにより、NAIPの発現量が多い程、ALSの進行(運動機能の消失)が遅くなる事が明らかになった。

今回の研究結果から、NAIP量がALSの診断や予後、治療効果判定のバイオマーカーになる可能性が示された。また、負の相関関係を示したNAIP量と経時的な運動機能変化の観察結果から、NAIPが治験薬/既存薬の効果を反映する分子指標にもなると期待され、NAIP自体がALS治療薬になる可能性もある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東邦大学 プレスリリース