アルキンを目印とする新しいコレステロール類似体を開発

科学技術振興機構(JST)は1月24日、望みのタイミングで、分子振動が起こらない化学構造から分子振動を起こす化学構造へ変化させる「スイッチオン」が可能な新しい生体分子検出法を開発したことを発表した。この研究は、東京大学先端科学技術研究センターの岡本晃充教授、山口哲志講師らの研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」に1月24日付けで掲載されている。

画像はリリースより

細胞膜上のコレステロール密度が高い脂質ラフトには、さまざまな病気に関わるシグナル分子を感受するタンパク質が存在し、細胞の寿命や動き、栄養の取り込みや分泌など多岐に渡る現象を仲介している。近年、がんや炎症部位では細胞が酸性環境にあることが報告されており、酸性環境下での脂質ラフトの分布やその動きを詳しく調べ、正常な細胞とは異なる特徴を見つけることができれば、これまで治療が難しかった病気に対する新薬や副作用の少ない薬の開発だけでなく、将来的にはその特徴を診断に役立てる可能性も期待されている。

脂質ラフトの観察において目印となるプローブ分子の開発が世界中で進められているが、コレステロールは比較的小さな生体分子であり、大きな蛍光分子を結合させると、生体分子としての性質が大きく変わってしまうため、2つの炭素骨格からなり化学的に安定なアルキン(炭素-炭素3重結合)を生体分子に修飾し、その分子振動から発せられるラマン散乱光を用いて生体分子を光学的に検出するアルキンプローブ分子が注目されている。アルキンはサイズが小さく、アルキン修飾は生体分子の働きを大きく変えないことが特長で、アルキンが発するラマン散乱光は、一般的な生体分子とは異なる特徴的な光周波数に発生するため、一般的な生体分子が発するラマン散乱光との重複がなく、高感度に検出できる。

酸性環境下での脂質ラフトの動きを明らかにし、新しい診断法などの開発へ

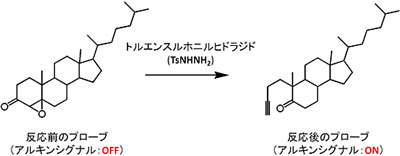

同研究グループは、望みのタイミングでアルキン修飾を「スイッチオン」することが可能な新しいコレステロール類似体を開発。このコレステロール類似体にはエポキシケトン基が組み込まれており、トルエンスルホニルヒドラジド(TsNHNH2)と反応することでエッシェンモーザー・タナベ開裂反応が生じ、アルキン基を有する類似体に変換(アルキン化)することができる。アルキン由来のラマン散乱光を目印にすることで、生体内でアルキン化されたコレステロール類似体だけを検出できるという。

また、このアルキン化反応は、弱酸性条件(pH6程度)で反応速度が格段に上がることもわかったため、この性質を利用してTsNHNH2を短時間だけ作用させることにより、弱酸性条件においてのみアルキン化をスイッチオンさせることが可能となった。今回開発したプローブを細胞の細胞膜に導入し、弱酸性条件と中性条件でそれぞれTsNHNH2と作用させ、誘導ラマン散乱顕微鏡という高感度なラマン顕微鏡で観察を行った結果、弱酸性条件でスイッチオンさせた細胞のみから選択的にラマン散乱光が観察され、時間とともに細胞内での分布が変化する様子が確認できたという。

今回開発したスイッチオン型のプローブは、特定の場所や条件における脂質ラフトの動きを選択的に追跡できるものであり、腫瘍や炎症部位においてがん細胞や免疫細胞がどのように脂質ラフトを介してシグナル伝達や小胞輸送を制御しているかなど、病態の分子メカニズムを理解するための助けになると同研究グループは述べている。

▼関連リンク

・科学技術振興機構(JST) プレスリリース