求められていた白質選択的に脳梗塞を起こすマウスの確立

国立循環器病研究センター(NCVC)は3月4日、脳梗塞に関する新規動物モデルの創出に成功したと発表した。この研究は、同センターの猪原匡史脳神経内科医長、再生医療部の服部頼都流動研究員らの研究チームによるもので、同じくNCVCの画像診断医学部の飯田秀博部長、圓見純一郎研究員らの研究チームと共同で行われた。研究成果は、米国神経科学会誌「Journal of Neuroscience」に、現地時間の3月3日付で掲載されている。

この画像はイメージです

脳梗塞を主体とする脳血管疾患は、新規治療法の開発が急がれているものの、決め手となる治療法がないのが現状である。脳梗塞の治療法の研究開発が遅滞してきたひとつの理由として、脳の白質部位選択的に脳梗塞を再現できるげっ歯類のモデルがなかったことが挙げられる。そこで同研究チームは、白質選択的に脳梗塞を起こすマウスの確立を目指していた。

既存のBCASモデルの弱点を克服

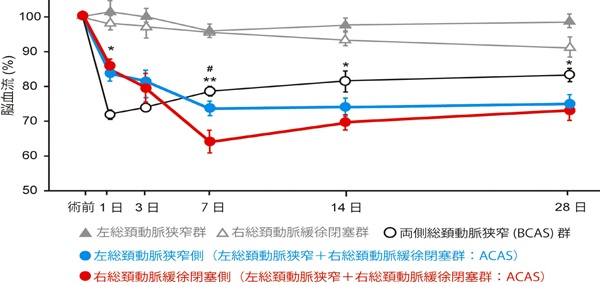

現在、脳循環不全を誘導するマウスのモデルとして国内外で使用されているのは、2004年に開発された両側総頸動脈狭窄モデル(BCASモデル)と呼ばれるもの。このBCASモデルは、両側の総頸動脈に微小なコイルを装着することで作成されるが、白質の粗鬆化は見られるものの脳梗塞までは起こらないため、ヒトで多くみられる白質の梗塞を対象とした治療薬の評価には用いることが出来なかった。

今回開発した「左側狭窄,右側緩徐閉塞モデル」(asymmetric common carotid artery surgeryモデル:ACASモデル)では、左側の総頸動脈を微小コイルで狭窄させ右側の総頸動脈をアメロイドコンストリクターと呼ばれる緩徐に動脈を狭窄させ、最終的に閉塞させるデバイスを用いて、脳の循環をゆっくりと低下させ白質に脳梗塞を誘導することに初めて成功したという。

今回、白質選択的に脳梗塞を再現できるマウスモデルを確立したことから、今後は同モデルを用いて新規脳梗塞治療薬の開発から応用までのサイクルを循環させることが可能となると考えられる。既存のBCASモデルは、脳循環不全のモデル動物として最も優れていると現在のところ評価されているが、今回研究で開発したACASモデルはBCASモデルの弱点を克服したモデルとして、今後広く用いられていくことが期待される。

▼外部リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース