国内感染者が100万人を超えるHBVの病態解明と創薬応用へ

北海道大学は1月5日、同大遺伝子病制御研究所の髙岡晃教所長らの研究グループが、B型肝炎ウイルスの自然免疫センサー分子としてRIG-Iを同定し、ウイルス認識に関する仕組みを解明したと発表した。

画像はプレスリリースより

B型肝炎ウイルス(HBV)はDNAウイルスであり、ヒト肝細胞に感染し、肝炎のみならず、進行して肝硬変やがんにも発展する危険性がある。HBVには、世界全体で約4億人が持続感染していると推定され、国内では100万人を超える患者がおり、社会的にも解決すべき重要な疾患であるが、その病態は十分には解明されていない。

HBVの認識だけでなく、直接的な抗ウイルス因子としての働きも

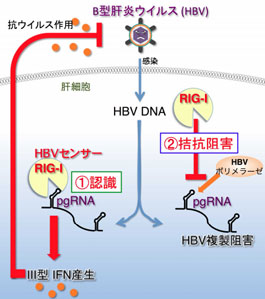

人間には、侵入してきたウイルスや細菌などの病原体を感知する警報装置のような「センサー分子」が複数存在する。このセンサー分子によって病原体の構成成分の一部(RNAやDNAの核酸)を感知することで、効率よく免疫系を活性化し、病原体を排除する仕組みは、自然免疫と呼ばれている。研究グループは、HBVがヒト肝細胞に感染した際のセンサー分子は何か、またHBVを認識した後にどのような免疫応答が起こるのかについて、この自然免疫に着目して研究を進めたという。

その結果、HBVはこれまで細胞内のRNAセンサーとして知られていたRIG-Iによって認識されることを発見。RIG-Iは、HBVが感染したヒト肝細胞において、ウイルス複製途中に出現する特定のウイルスRNAを認識し、その下流で抗ウイルス活性のあるIII 型インターフェロンを産生し、感染防御を誘導することを明らかにしたという。一方で、RIG-Iはセンサー分子としてのみならず、直接的にウイルスの複製を阻害する新しい働きをもっていることも見出したとしている。

さらに、今回明らかとなったRIG-Iによる複製阻害の仕組みに基づいた、B型肝炎治療の創薬を支持する結果が、ヒト肝臓を移植したヒト化マウスモデルを用いた実験で得られたという。今後は、新たな視点でのHBV治療における創薬の展開が期待されると、研究グループは述べている。(横山香織)

▼外部リンク

・北海道大学 プレスリリース