「隠れた小さな脳梗塞」が、どの時点で生じるのかは不明だった

国立循環器病研究センターは10月30日、急性期脳内出血(ICH)患者において、MRIでしか見えない「隠れた小さな脳梗塞」が一定の頻度で出現することが、患者の回復に悪影響を与えていることを明らかにしたと発表した。この研究は、同センター脳神経内科の細木聡医師(現 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科)、田中智貴医長、猪原匡史部長/副院長らのほか、ケンブリッジ大学、ニューサウスウェールズ大学などの国際共同研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳出血の日本における年間発症率は10万人あたり50~60人と報告され、高齢になるほど起こりやすくなる。脳出血は血管が詰まる脳梗塞と違い、血の塊を薬で溶かしたり、カテーテル手術で回収するというような決定的な急性期治療はまだないため、死亡や後遺症のリスクが高い。

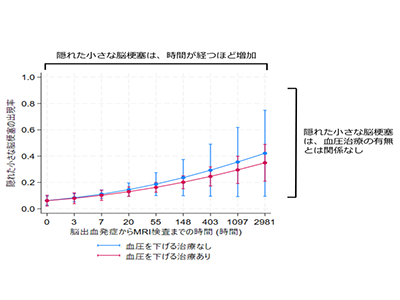

入院直後は、再出血や出血の広がりを防ぐために血圧を下げる治療が推奨されるが、その一方で、最近のMRIでは症状の出ない「小さな脳梗塞」が同時に見つかることもあり、「血圧を下げすぎると脳の血流が不足して、小さな脳梗塞が増えるのではないか」という懸念が長年議論されてきた。しかし、これらが脳出血のどの時点で生じるのかまでは十分にわかっていなかった。

急性期脳内出血患者を対象に、小さな脳梗塞の出現頻度や重症度スコアとの関連を解析

研究では、2015年1月~2021年1月に国立循環器病研究センターへ入院した急性期脳内出血患者872例を対象にMRIを解析。降圧治療前後で比較し、隠れた小さな脳梗塞の出現頻度や経時的変化を検討した。

さらに、脳小血管の病気「脳小血管病」の画像マーカー(微小出血、ラクナ、白質病変、脳表ヘモジデリン沈着症)や重症度スコアとの関連を解析し、加えて、発症90日後の生活自立度(mRS)との関係も評価した。

872例中13%で小さな脳梗塞を確認、脳小血管病の重症度と関連し3か月後のmRS低下

その結果、脳出血872例中、114例(13%)で「隠れた小さな脳梗塞」を確認。この「隠れた小さな脳梗塞」は血圧治療を始める前から存在し、血圧治療と関係なく、時間が経つほど増加することがわかった。また、脳小血管病の重症度と強く関連し、病変を持つ患者は、3か月後に歩行・食事・着替えなど日常生活を自立して行う能力が低下する傾向が認められた。

脳小血管病の重症度に応じた個別血圧管理と個別治療戦略が必要

今回の研究により、脳出血患者には出血と同時期に隠れた小さな脳梗塞が生じ得ること、そして一度生じると、その後の機能回復が得にくく、脳卒中の再発や血管の病気のリスクが上がるため、社会復帰を妨げることが初めて明らかになった。これは、血圧を下げすぎた副作用ではなく、脳小血管の弱さに起因する可能性が高いと考えられた。

「本研究から、患者ごとの脳小血管病の重症度に応じた個別血圧管理と個別治療戦略が必要であり、今後の病態管理を進める手掛かりになる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース