居住者同士の交流はフレイル予防に寄与するのか

東京都健康長寿医療センター研究所は12月9日、首都圏にあるアクティブシニア向けマンション居住者を対象に、つながりと心身の健康に関する調査を約2年間実施し、週1回以上の運動やバランスの良い食事、マンション内のサークル活動へ参加している人は、フレイルになる割合が低いことが明らかになったと発表した。この研究は、同センターと株式会社コスモスイニシアが共同で実施したものだ。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

同研究所による従来の調査で、高齢期における心身の健康状態は、他者とのつながり(交流内容や頻度)や住んでいる場所への愛着など社会関係に影響を受けるという結果が出ていた。今回の研究は、居住者のつながり(社会関係)による心身の健康状態への影響を明らかにすることを目的として、同社が分譲したアクティブシニア向けマンション「グランコスモ武蔵浦和」の居住者を対象に、2022年3月~2024年7月までの約2年間に渡り実施された。同マンションには、大浴場をはじめとした居住者同士の交流を促進する施設が備わっており、マンション内での各種イベントの開催や、居住者同士のサークル活動の支援も行われている。回答者した居住者は50~90代の男女約120人で、アンケートおよびインタビュー調査が実施された。

サークル活動参加者は2年度のフレイル割合が10.1%低い、大浴場利用も交流開始の一因

その結果、2022 年時にフレイルに該当しなかった(健常)人のうち、77.6%が2年後(2024年度)も状態を維持していたことがわかった。また、ウォーキング等の軽い運動を週1回以上している人は、2年後のフレイル割合が47.5%低いこと、毎日5品目以上食べていた人は、2年後のフレイル割合が21.7%低いことがわかった。

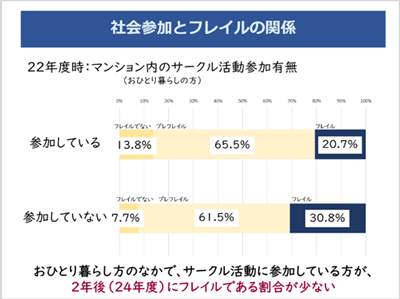

また、マンション内のサークル活動に参加している人は、2年後のフレイル割合が10.1%低いこともわかった。サークル活動に週1回以上参加している人は43.9%で、大浴場を週1回以上利用している人は70.7%と高い割合だった。大浴場利用者のうち87.5%が「大浴場の利用をきっかけに知り合った人がいる」と回答していたことから、多くがマンション内の施設や活動をきっかけに交流が生まれ、居住者同士のつながりがフレイル予防や状態改善の一因となっていることも伺える結果だった。

▼関連リンク

・東京都健康長寿医療センター研究所 プレスリリース