ALS患者/同世代の健常者各16人を対象に運動単位の活動を計測、定量解析

金沢大学は9月8日、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の運動単位の活動異常を非侵襲的に同定することに成功したと発表した。この研究は、同大理工研究域フロンティア工学系の西川裕一助教、田中志信教授、広島大学の丸山博文教授、前田慶明講師、中京大学の渡邊航平教授、University of MariborのAlešHolobar教授、Marquette UniversityのAllison Hyngstrom教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Clinical Neurophysiology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ALSは、運動神経細胞の変性によって手足の動かしにくさ、話しにくさなどの症状が見られる。運動神経細胞の変性によって生じる運動単位の異常な活動は、従来針筋電図検査によって計測されてきたが、侵襲性が強く、患者にとって苦痛を伴う。また、この検査手法により病的な異常を検出するためには、検査者の経験と技量が必要となり、経験の浅い検査者では異常を見つけることが難しいという技術的な問題もある。これらの課題を解決するために、非侵襲的かつ簡便に運動単位の活動異常を定量的に評価する手法が必要とされてきた。

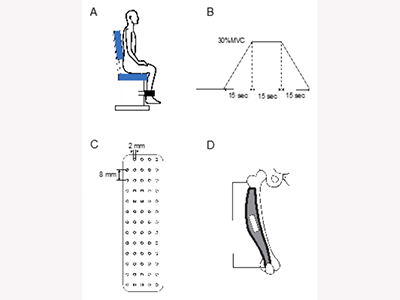

今回の研究では、ALSと診断された患者と同世代の健常者(それぞれ16人)を対象として、運動単位の活動を計測した。運動単位の活動解析には、高密度表面筋電図法を用いた。測定対象の筋肉は、外側広筋(太もも前面の外側の筋肉)とし、膝を伸ばす筋力を発揮している時の筋肉の活動を解析に使用した。計測された筋活動は、アルゴリズム「Decomposition technique」を用いて解析を行い、運動単位の定量解析を行った。

運動単位の活動開始時の過活動、ALS診断指標の一つとして有用なことを示唆

研究の結果、ALS患者は、健常者と比較して、検出される運動単位の数が少なく、同程度の筋力を発揮しているにも関わらず過剰な運動単位の活動を呈していることが確認された。また、運動単位の活動のばらつきが大きく、脊髄の興奮性の亢進や細胞膜電位異常が生じていることを見出した。

運動単位の活動開始時の過活動がALSに関連する因子として同定され、ALSの診断指標の一つとして有用であることが示唆された。

無痛で運動神経活動を定量的に評価可能、ALSの診断手法や病態解明への活用に期待

今回の研究で用いた手法は、痛みを伴うことなく運動神経活動を定量的に評価することができるため、ALS患者の新しい評価・診断方法の発展に貢献できることが期待される。動物を用いた基礎研究により、ALSは運動症状が見られる前から脊髄の興奮性が増大していることが報告されており、同研究に用いた解析手法により、運動症状出現前のALSの検出(発症前診断)に応用できる可能性がある。また、脊髄の興奮性や神経細胞膜の電位異常など、これまで動物実験や侵襲的な手法でしかわからなかった現象を非侵襲的に計測できることが明らかになり、ALSのさらなる病態解明につながる可能性がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・金沢大学 プレスリリース