東京都の「緊急事態宣言」は、実際に人々の接触をどの程度抑制したか?

東京大学生産技術研究所は10月29日、携帯電話の位置情報を用いて、東京でのコロナ禍の外出自粛や緊急事態宣言の効果を検証した結果を発表した。この研究は、同研究所の関本義秀准教授、矢部貴大 短期来訪国際研究員(アメリカ・パデュー大学 博士課程)、ヤフー株式会社、東北大学の藤原直哉准教授、大阪市立大学の和田崇之教授、アメリカ・パデュー大学のSatish V. Ukkusuri教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために東京では2月以降、都県をまたいだ移動の抑制や緊急事態宣言の発令など、さまざまな政策が実施された。一方で、これらの政策は経済へ膨大なダメージを与えてしまうため、どの程度人々の接触を抑制すべきかを明らかにすることは政策策定上非常に重要な問題であった。これまで、特定の地域での人出を携帯電話の位置情報から推定するような調査・研究は行われてきたが、人々の接触を定量化した研究はなかった。

地域差あるが接触率は平時の2割まで抑制、実効再生産数と非線形な関連性

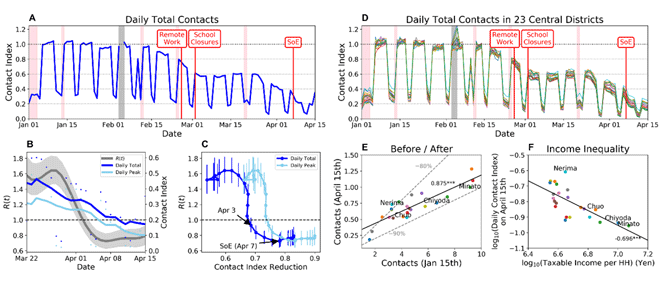

携帯電話から取得される大量の移動軌跡を解析することで、都市において人々がいつ、どこで、どの程度接触しているかを定量化することができる。そこで研究グループは、ヤフー株式会社がユーザー同意のもと取得した人々の携帯電話(スマートフォン)の位置情報を解析することで、時々刻々の都市全体での接触率を算出した。時々刻々の「接触数」は、100メートルの距離圏内に30分以上滞在したユーザー数の平均値と定義し、時々刻々の「接触率」はコロナ禍以前の1月平日の平均値に対する割合と定義した。時空間的なパラメータを変更して解析も行い、推定結果の頑健性も確認された。東京都で発生した日々の新規感染者数からCOVID-19の実効再生産数も推定し、これらの関係性を調査した。

その結果、緊急事態宣言が発令される前の3月初週時点で人々の自宅外での接触率は平時の6割程度に減少し、緊急事態宣言を発令したことで4月中旬での接触率は平時の2割程度まで抑えられていたことが示された。また、接触率の減少には東京都内で地域差があり、平均所得の低い地域では高所得地域に比べて接触減少率が低かったことも明らかにされた。さらには、接触減少率が高いほど実効再生産数も抑えられるが、接触減少率が70%程度以上の場合、実効再生産数の抑制も限定的であることが示唆された。

研究グループは、「今後流行の第2波、第3波が予想される中、どの程度人々の接触を抑制するべきかについての定量的なエビデンスが示された。外出自粛を含めたさまざまな政策決定のエビデンスとしての活用が期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・東京大学 生産技術研究所 ニュース