国際宇宙ステーション「きぼう」でマウスを飼育、全頭生還に成功

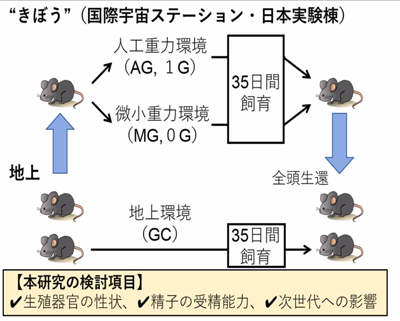

大阪大学は9月24日、独自に開発した小動物飼育装置を用いて、国際宇宙ステーション「きぼう」でマウスを飼育し全頭生還させることで、雄生殖器官や精子受精能力への宇宙滞在の影響を世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大学微生物病研究所の大学院生の松村貴史氏、野田大地助教、伊川正人教授らと、筑波大学医学医療系の高橋智教授ら、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究によるもの。研究成果は、「Scientific Reports」にオンライン掲載された。

画像はリリースより

宇宙滞在は重力、放射線、精神的なストレスなど人体にさまざまな影響を与える。これまでは、技術的な問題から哺乳類実験動物を宇宙空間で飼育し、地球へ生還させることは困難だった。そのため、宇宙滞在が哺乳類の生殖器官や受精能力にどのような影響を与えるのかは明らかになっていなかった。

約1か月の宇宙滞在、マウス精子産出能力、受精能力、次世代の成育・繁殖に影響無し

研究グループは、人工重力環境(1G)と微小重力環境(0G)を比較可能な遠心機能付き小動物飼育装置を開発。国際宇宙ステーション「きぼう」で、雄マウスの35日間飼育と全頭生還に成功した。宇宙に滞在したマウスの精子産生能力には顕著な異常は見られず、健康な次世代マウスが誕生した。次世代マウスの成育・繁殖においても、親世代の宇宙滞在の影響は観察されなかったという。

今回の研究より、約1か月の宇宙滞在が、マウスの精子産出能力や受精能力、次世代の成育・繁殖に影響しないことが明らかになった。この成果は、将来、人類が宇宙へ活動領域を広げる際の基礎的知見に貢献する、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報