食嗜好の個人差、AIで客観的かつ定量的に評価できないか?

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は11月4日、最先端のAI技術を用いて、食品に対する個人の好みのパターンを客観的に評価する新しい手法を開発したと発表した。この研究は、同センター神経研究所疾病研究第七部の山下祐一室長、小島大樹科研費研究員、一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科の鈴木真介教授、社会科学高等研究院の遠山朝子講師らの研究グループよるもの。研究成果は、「PLOS Digital Health」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

食べ物の好みは個人によって大きく異なり、その違いは性格特性や精神的傾向を反映している。私たちが食べ物を「おいしそう」と感じる際、脳は「リンゴである」という認識(意味情報)と「赤くて新鮮そう」という視覚情報を統合して判断している。同じ食べ物でもどのような説明がされるかで評価が変わり、また同じ料理でも見た目を変えると美味しさの感じ方が変わることが実験的に示されている。このように、食の好みは視覚情報と意味情報の複雑な相互作用によって形成される。

しかし、従来の研究では、画像認識技術か言語処理技術のいずれかを用いるものが主流で、両者の統合的な処理は困難だった。また、食品嗜好の個人差を客観的に評価する手法も限られていたため、摂食障害などの疾患における食の好みの変化を定量的に捉えることが課題となっていた。

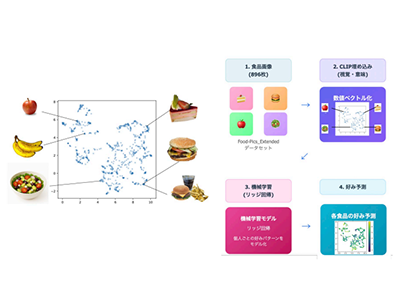

今回の研究では、OpenAI社が開発したAIモデルの「CLIP」を活用することで、この課題に取り組んだ。CLIP (Contrastive Language-Image Pre-Training)は画像とテキストを同じ空間に埋め込むことができるAIモデルであり、大量の画像-テキストペアで学習することで、視覚情報と意味情報を統合的に処理することができる。

199人を対象に896枚の食品画像を評価、AIによる高精度予測モデルを構築

今回の研究では、199人の被験者(男性90人、女性109人、平均年齢39.0歳)を対象に、896枚の食品画像を「好き」「おいしい」「健康的」の3つの観点から8段階で評価してもらった。さらに、偏食傾向を測定する質問票(Unbalanced Diet Scale)と精神症状を評価する質問票(DSM-5 Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure)も実施した。

CLIPを用いて各食品画像を数値ベクトルに変換し、機械学習の一種であるリッジ回帰を用いて、画像から評価を予測するモデルを構築した。比較のため、ピクセル情報のみを用いた手法、テキスト情報のみを用いた手法も検証した。

CLIPを用いたAI予測精度、相関係数最大0.94を達成

5分割交差検証による評価の結果、CLIPを用いた手法が最も高い予測精度を示した。平均評価の予測では相関係数0.77(好き)、0.79(おいしそう)、0.94(健康的)を達成した。これは、ピクセル情報のみ(0.18~0.30)やテキスト情報のみ(0.69~0.93)と比較し、特に視覚情報のみの手法に対しては大幅な改善を示した。個人評価の予測でも高精度を維持し、相関係数0.66~0.84を達成した。

偏食傾向者は健康的な食品から離れる傾向、精神症状スコアが高いと好みの一貫性が低下

さらに、「特性ベクトル(機械学習モデルにおいて、個人の好みパターンを数値ベクトルとして表現したもの)」を解析したところ、心理特性との興味深い関連が見つかった。偏食傾向の高い人は、「好き」「おいしそう」の特性ベクトルが健康的な食品から離れる方向性を示した。

一方、精神症状スコアの高い人は、特性ベクトルに明確な方向性の偏りは見られなかったが、「好き」という主観的評価の予測精度が有意に低下していた(p=0.024)。これは好みの一貫性が低いことを示しており、精神疾患における意思決定の不安定性を反映している可能性がある。

摂食障害の客観的評価、個別化栄養指導への応用に期待

今回の研究で開発した手法は、好みパターンの特性ベクトルを用いて、摂食障害の症状の新たな定量的評価の開発が可能となる。この指標によって、個人差や、個人の経時的変化を定量化できるので、個人の嗜好特性に基づいた実行可能な食事プランの提案(個別化栄養指導)や、治療効果のモニタリングに有効であると期待される。また、食品嗜好の一貫性を意思決定機能の評価に活用することで、精神疾患の理解促進にも貢献できる可能性がある。

また、他分野への展開として、個人ごとの食べ物の好みの予測が行えるため、家族での献立づくりといった日常的な用途での応用も期待できる。さらに、この手法は視覚と意味の統合が重要な他の嗜好予測(美術作品、商品デザインなど)にも応用可能であり、個人特性の客観的評価という広い応用可能性を持っている。

「今後は、より多様な文化背景や年齢層を対象とした研究、臨床集団を対象とした縦断的研究などを進めることで、実臨床での活用を目指す」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター トピックス