自然災害を上回る熱中症死と世界最高クラスの高齢化、居住環境対策が急務

国立環境研究所は11月4日、全国の詳細な暑熱環境の予測に基づき、将来の熱中症リスクと、エアコンを用いた対策の費用対便益を評価したと発表した。この研究は、同研究所と筑波大学の研究グループによるもの。研究成果は、「Environmental Research」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本は、世界平均を上回る速度の気温上昇(1.40℃/100年)と、世界最高クラスの高齢化の両方に直面しており、これらの要因が相まって国内の熱中症リスクが高まっている。近年の熱中症による死亡者数は年間1,000~2,000人に達し、その多くを高齢者が占めている。この数は、風水害等の自然災害による平均的な死亡者数(年間数百人)をも大きく上回る。将来は、高齢者を中心に熱中症や健康被害のリスクがさらに高まることが、多くの研究で指摘されている。

熱中症による死亡の多くは屋内で発生し、また、高齢者の多くは移動能力が制限されるため、家庭用エアコン(以下、エアコン)の適切な利用をはじめとする、居住空間における暑熱対策が重要である。一方、独居高齢者の増加や、高齢者の介護支援を担うケアワーカーの不足により、外部からのきめ細かい支援は困難な状況にある。

こうした背景から、暑熱環境と人口の予測に基づく熱中症リスクの詳細な分布と、必要な対策の規模を明らかにすることが、今後の日本の熱中症対策を検討する上で重要と考えられる。しかし、既往研究の多くは都道府県単位の分析に留まっていた。

全国の詳細なWBGT予測モデル開発、機械学習により全国1km・時間別のJIS最高精度

そこで、今回の研究では、将来の気候変動下における全国1km解像度の暑さ指数(WBGT)の予測に基づき、将来の熱中症リスクの分布を推計し、エアコンを用いた対策の費用対便益を評価した。

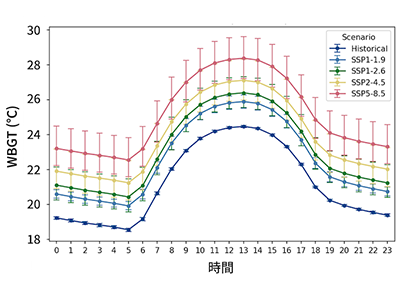

気候予測データの時間解像度は日別である場合が多く、時間ごとの暑熱環境の評価には課題があった。そこで研究グループは、先行研究の手法に基づき、過去の日別の気象データ(気温、湿度、風速、日射量)と、国内の延べ842地点で蓄積された時間別WBGTデータの関係を学習させ、日別の気象データから時間別のWBGTを推定するモデルを構築した。約5000万件の全データからランダムに選定した約4000万件のデータを学習したモデルは、決定係数0.96、平均絶対誤差0.96℃と、JIS規格における最高クラス(クラス1、±1℃以内)のWBGT測定機に相当する推定精度が確認された。そこで、全データを学習したモデルを構築した上で、日本全域を対象に1km解像度で作成された気候予測データ(NIES2020)に適用して、全国の時間別WBGTを予測した。

標高や都市化によりWBGTに顕著な差

2060~2080年代の8月における全国平均の時間別WBGTを予測したところ、将来は、いずれの排出シナリオでも過去(1980~2014年)よりWBGTが増加し、排出シナリオ間での顕著な差が見られた。

次に、2060~2080年代の8月におけるWBGTの全国分布を予測したところ、全体としては東京・名古屋・大阪・福岡といった大都市周辺や、南の地域でWBGTが高い傾向があるとともに、都道府県や市区町村の内部でも、標高や都市化といった要因による顕著な差があることがわかった。

「リスク高齢人口」、2060~2080年代には国内総人口の34%に

今回の研究では、65歳以上、かつ、高リスクWBGTに達するグリッドに存在する人口を「リスク高齢人口」と定義した。リスク高齢人口は、上記手法で予測したWBGTデータと、人口予測データを統合して、1km解像度で推計した。高リスクWBGTの判定には、地域ごとの温暖期(5~9月)のWBGTから設定した閾値(Oka et al. 2023が提案)、熱中症警戒アラートに用いられる33℃の2種類の基準を用いたが、今回の研究では、地域ごとの暑熱馴化を捉えられる前者の結果に基づいた結果が示された。また、リスク高齢人口と高リスクWBGTの継続時間を乗じた値を「潜在的累積ばく露」として定義し、推計した。研究グループは、リスク高齢人口は「人」単位の指標であるのに対し、潜在的累積ばく露は高リスクWBGTへのばく露時間まで考慮した「人・時」単位の指標で、地域ごとの熱中症リスクの違いをより正確に表現できると評価した。

結果、2060~2080年代のリスク高齢人口と潜在的累積ばく露について、以下の予測結果が得られた。

・大都市圏を中心に、北海道を含めた全国のリスク高齢人口は3000万人(SSP1-1.9:温室効果ガス排出を大幅に抑制するシナリオ)~3230万人(SSP5-8.5:温室効果ガス排出を抑制しないシナリオ)であった。また、いずれのシナリオでも、リスク高齢人口は国内総人口の約34%に達し、北海道を含む全国の多くの市区町村で総人口の40%を超えた。

・潜在的累積ばく露は、48億人・時(SSP1-1.9)~100億人・時(SSP5-8.5)であった。

いずれのシナリオでも、リスク高齢人口が3000万人に達し、全国の多くの市区町村で総人口の4割以上を占めることから、全国規模での熱中症対策の必要性が示唆される。また、潜在的累積ばく露はシナリオによって約2倍の差があることから、気候変動の進行によって厳しい暑熱環境へのばく露時間は長くなると考えられる。

年間250億円のエアコン支援が必要、クーリングシェルター活用も費用削減効果は1~2%

これまでの熱中症関連死亡の多くは、エアコンが使用されていない(未設置を含む)室内で発生していること、また、高齢者は移動能力が制限されることを踏まえて、今回の研究ではエアコンを用いる対策の費用と費用対便益を推計した。具体的には、エアコン非保有世帯のリスク高齢人口にはエアコンの設置とエアコンによる冷房の電気代補助を、エアコン保有世帯のリスク高齢人口には電気代補助のみを、それぞれ行うこととして費用を集計した。割引率は、日本の公共事業で一般的に用いられる4%とした(基準年:2025年)。

また、費用対便益の推計にあたっては、将来の高齢人口から想定される熱中症による死亡と、救急搬送に伴う経済損失をもとに便益を見積もり、費用と比較した。便益を見積もる際に用いる割引率は、費用と同じ4%の場合と、倫理的な観点から将来世代の健康の価値をより高く見積もる0.1%とする場合の2通りで設定した。

結果、2060~2080年代の対策費用とその費用対便益について、以下の予測結果が得られた。

・対策費用は、246~266億円/年と推計。

・全国に存在するクーリングシェルター約7,000件(2025年2月時点、著者らがデータを確認できたもののみ)に、同じ市区町村のリスク高齢人口が避難できると仮定した場合、対策費用は242~261億円/年となり、上記の対策費用より1~2%低くなった。

・費用対便益は、便益の割引率を費用と同じ4%にした場合は0.4を下回り、便益の割引率を0.1%にした場合は2.4程度となった。

上記より、エアコンを用いた対策(リスク高齢人口世帯へのエアコンの設置、電気代の補助)の費用は年間で250億円規模に達したが、現存するクーリングシェルターを活用しても費用の削減効果は1~2%と限定的であった。また、費用対便益は、将来世代の健康の価値にどの程度の重きを置くかによって、4つのシナリオに共通して6倍以上の差があった。ただし、今回の研究では、将来の死亡や救急搬送の発生率を近年と同じと仮定しているが、実際には、暑熱条件の悪化によって将来の発生率は高まると考えられ、推計よりも高い費用対便益が期待できる。

クーリングシェルターの戦略的配置や脱炭素対策、研究対象の展開へ

今回の研究では、全国規模の詳細な暑熱環境の予測に基づき、将来の熱中症リスクが高まる高齢人口と、高リスクWBGTへの潜在的なばく露状況、またエアコンを用いた対策(リスク高齢人口へのエアコンと電気代の支給)の費用と費用対便益を評価した。その結果、2060~2080年代にはリスク高齢人口が全国で3000万人以上(国内総人口の約3割)に達し、多くの自治体で人口の4割以上を占めると予測した。対策には年間約250億円の費用が必要と見込まれ、その費用対便益は将来世代の健康にどの程度重きを置くかによって大きく異なった。

既に国内では多くの熱中症被害が発生しているため、今回の研究で予測した熱中症リスクの詳細な分布を踏まえ、高齢者をはじめとする多くの方が暑さを避けられる環境を戦略的に充実させていくことが重要と考えられる。

「クーリングシェルターの戦略的な配置や活用、エアコンより炭素排出の少ない対策の考慮、乳幼児・青少年・労働者といった他の対象への展開といった観点で、本研究には発展の余地があり、引き続き研究に取り組んでいく予定である」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立環境研究所 プレスリリース