妊娠前のBMI・妊娠中の体重増加量と母乳栄養の関係は?

富山大学は6月6日、妊娠前BMI(体格指数)と妊娠中の体重増加量が、出産後6か月間の母乳栄養継続と関連することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大エコチル調査富山ユニットセンター稲寺秀邦名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「BMC Pregnancy and Childbirth」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

母乳のみで育てられた子どもは、そうでない子どもに比べて感染症の罹患率や死亡率が低いことが知られており、母乳育児は世界中で広く推奨されている。また、母親に対しても、完全母乳栄養(Exclusive Breast Feeding:EBF)は卵巣がんや乳がん、2型糖尿病の発症率低下と関連することが報告されている。このため、世界保健機関(WHO)は、出産後6か月間の母乳栄養を推奨している。

肥満の程度を示すBMIおよび妊娠期間中の体重増加量は、出生児の体重や帝王切開、妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群などと関連することが知られている。このため日本産科婦人科学会は2021年、妊娠前のBMI別に「妊娠中の体重増加指導の目安」を公表している。この目安は妊娠中および出産時の有害事象を減らすことを目的として定められているため、推奨されている妊娠中の体重増加量が、母乳栄養の継続とどのように関連するかについては明らかではなかった。

そこで今回の研究では、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」に参加する8万2,129人の母親を対象とし、妊娠前BMIおよび妊娠中体重増加量と、出産後6か月までの母乳栄養継続との関連を検討した。

8万人の母親を妊娠前・妊娠中の体格で9グループに分類

妊娠前のBMIは、医療記録より取得した妊娠前の体重を身長の2乗で割った値により算出し、日本肥満学会が基準とする低体重(BMI 18.5未満)、普通体重(BMI 18.5~25.0未満)、肥満1度(BMI 25.0~30.0未満)の3つのカテゴリーに分類した。肥満2度以上(BMI 30.0以上)は個別対応とされているため今回の解析から除外した。妊娠中の体重増加量は、医療記録より得た妊娠40週時の体重から妊娠前の体重を差し引いて算出し、日本産科婦人科学会のガイドラインに基づき、妊娠中の体重増加量を不十分、適正、過剰に分類した。

産後6か月間の母乳育児については、出生から生後6か月までの各月の母乳栄養の継続および人工乳の利用状況について母親への質問紙調査より回答を得た。産後6か月間の母乳栄養の継続については、「EBF(完全母乳栄養を継続)」「Non-EBF type-Ⅰ group(混合栄養を継続)」「Non-EBF type-Ⅱ group(母乳栄養を継続しなかった)」の3つのグループに分類した。

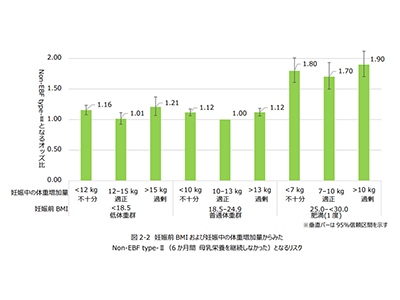

妊娠前BMIの3グループ(低体重・普通体重・肥満)と妊娠中の体重増加量の3グループ(不十分・適正・過剰)を組み合わせた合計9分類において、「妊娠前BMIが普通体重かつ妊娠中の体重増加量が適正」なグループを基準として、妊娠前のBMIおよび妊娠中の体重増加量と母乳栄養継続との関連を検討した。なお、今回解析した集団の妊娠前BMIの割合は、低体重群16.6%、普通体重群75.3%、肥満群8.1%だった。

低体重群と普通体重群、妊娠中体重増加量が不十分でも過剰でも母乳栄養率低下

解析の結果、妊娠前低体重群の女性では、妊娠中の体重増加量が不十分(12kg未満)または過剰(15.1kg以上)であった場合、Non-EBF type-Ⅱとなるリスクが高くなることがわかった。一方、適正増加群(12~15kg)では、普通体重かつ妊娠中体重増加が適正な群と有意な差を認めなかった。

妊娠前が普通体重の女性では、妊娠中の体重増加量が不十分(10kg未満)または過剰(13.1kg以上)であった場合、Non-EBF type-Ⅱとなるリスクが高かった。

肥満群では妊娠中体重増加量とは無関係に母乳栄養率が低い

妊娠前肥満群の女性では、妊娠中の体重増加量に関係なく、Non-EBF type-Ⅰ、Non-EBF type-Ⅱとなるリスクが高くなることがわかった。

母乳栄養継続には体格に応じた妊娠中の体重管理が重要であることを示唆する結果

同研究によって、妊娠前のBMIおよび妊娠中の体重増加量がともに生後6か月までの母乳栄養の継続と関連することが示された。今回の結果は、低体重群・普通体重群の女性は妊娠中の体重増加量を適正にすることが母乳栄養継続の観点から好ましいことを示唆している。また、母乳栄養継続の観点からは、肥満女性は妊娠前に普通体重に減量することが重要であると考えられた。

「本研究はわが国を代表する大規模な集団で、妊娠前BMIと妊娠中の体重増加量がともに母乳栄養の継続と関連していることを示した画期的なものだ。本研究の限界として、妊娠前の体重は自己申告によるものであること、出産後6か月までの母乳育児の状況については、6か月時点での質問票に基づき記入しているため、正確でない可能性があることが挙げられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・富山大学 プレスリリース