希少がんの1つである胸腺がん、治療開発が進んでいない

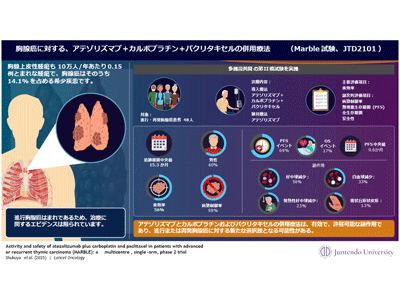

順天堂大学は3月4日、進行・再発胸腺がんに対する初回化学療法として、標準的に用いられている、カルボプラチン+パクリタキセルに、免疫チェックポイント阻害薬であるアテゾリズマブを併用し、その有効性と安全性を評価する第2相試験(MARBLE試験,JTD2101)を実施、その結果、客観的奏効率(ORR) 56%、無増悪生存期間(PFS)中央値9.6か月を達成し、これまでの標準治療である、カルボプラチン+パクリタキセルの効果を上回ると考えられることがわかったと発表した。この研究は、同大医学部内科学教室・呼吸器内科学講座の宿谷威仁准教授、朝尾哲彦非常勤助教、三森友靖助教、髙橋和久教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Lancet Oncology」誌のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

希少疾患・希少がんは、大規模な臨床試験の実施が困難で、他のがん腫に比べ、治療開発が進まない傾向にある。胸腺上皮性腫瘍も10万人/年あたり0.15例とまれな腫瘍で、胸腺がんはそのうち14.1%を占める希少疾患とされている。一方、切除不能進行・再発胸腺がんの予後は良好とはいえず、その治療開発には高いアンメットメディカルニーズが存在している。

実際に、今回の治験の対象群である胸腺がんは希少疾患であるが故に、大規模比較試験の実施は困難で、小規模な前向き試験、もしくは後ろ向き試験の報告があるのみとなっている。そのため、新たな治療法の確立は重要な課題であると考えられている。

Programmed cell death-1(PD-1)経路阻害薬は国内発の薬剤であり、抗腫瘍免疫を増強することでさまざまながん腫において長期に病勢を制御しうることが示されている。海外の報告では、PD-1経路阻害薬は再発胸腺がん患者に対して単剤で有望な効果が示されてもいる。また、細胞傷害性抗がん薬との併用により免疫原性細胞死(immunogenic cell death:ICD)が誘導されることが期待され、肺がんなどにおいては、細胞傷害性抗がん薬とPD-1経路阻害薬の併用療法が標準治療としてすでに用いられている。胸腺がんにおいてもプラチナ併用化学療法とPD-1経路阻害薬の併用療法が高い有効性を示す可能性が期待されることから、治験が計画された。

単群P2試験を全国15施設で実施、48人を登録

試験は、全国15施設が参加する多施設共同の単群第2相試験として実施された。2022年6月14日~2023年7月6日の期間に48人の患者が登録され、以下の治療プロトコールに従い実施された。

導入療法として、カルボプラチン(AUC 6)、パクリタキセル(200 mg/m2)、アテゾリズマブ(1,200 mg)を3週間ごとに投与(最大6サイクル)。維持療法として、アテゾリズマブ単剤を3週間ごとに投与(最大2年間)した。試験の主要評価項目は独立中央判定によるORRで、副次評価項目としてPFSや全生存期間(OS)などが含まれた。

ORR56%、PFS中央値9.6か月、有害事象はコントロール可能な範囲

試験の結果、ORRは56%(95%信頼区間:41?71%)を達成した。PFSの中央値は9.6か月であり、病勢制御率(DCR)は98%だった。有害事象については、好中球減少症(56%)や白血球減少症(33%)が最も多く報告されたが、これらはコントロール可能な範囲内と評価された。

「今回の結果は、進行・再発胸腺がんに対して、カルボプラチン+パクリタキセルにアテゾリズマブを併用した治療が新たな治療法となる可能性を示した。今後は、この治療法が国内や世界において保険承認され、標準的な治療となることが期待される。また、より個別化された治療を目標に、バイオマーカー研究に取り組んでいく予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・順天堂大学 プレスリリース