孤独感による精神的な健康への悪影響、他者との交流を好むか否かで変化する?

東京都健康長寿医療センター研究所は9月4日、独り好き志向および社会的孤立具合と精神的な健康との関連を検討し、どの世代でも独りでいることを好む人(独り好き志向の高い人)は精神的な健康度が低い傾向にあり、独りでいることが好きでも社会的孤立による精神的健康への悪影響は弱まらないことを明らかにしたと発表した。この研究は、同研究所の桜井良太研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Affective Disorders」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

これまでの研究から、「社会的孤立状態」(一致した定義は確立されていないが、ここでは社会的孤立を他者との接触頻度に基づく客観的な状態から定義し、主観的な状態である孤独感あるいは孤立感とは区別)が精神的健康度に悪影響を及ぼすことがわかっている。しかし、この影響が他者との関わり合いに関する嗜好性(他者と交流を好むか否か)の違いにより、どのように変化するのかは明らかにされていなかった。

そこで研究グループは今回、関東に在住の9,000人(若年者[20~39歳]3,000人/中年者[40~59歳]3,000人/高齢者[60~79歳]3,000人)を対象にインターネット調査を行い、独り好き志向性(Preference for Solitude Scaleという質問票で調査)、社会的孤立(同居家族以外との対面および非対面のコミュニケーション頻度が両者を合わせても週1回未満の者を社会的孤立と定義)、精神的な健康状態(ウェルビーイング、悩み・抑うつ傾向、主観的孤独感)の関連を調査した。加えて、「他者との付き合いの煩わしさ」の程度を調査し、独り好き志向性と精神的健康状態との間に果たす役割を検討した。

独り好きでも精神的健康度悪化の緩和作用なし、人付き合いの煩わしさが関連

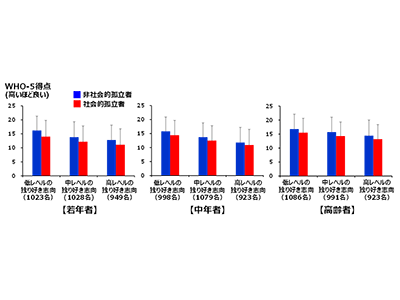

研究の結果、全世代を通じて(1)独り好き志向性が高い人もしくは社会的孤立者ほど精神的健康度が低い(全ての測定項目で認められたが、ここではウェルビーイング指標である WHO-5の結果のみを示す)、(2)独り好き志向性による社会的孤立者の精神的健康度悪化の緩和作用はない、(3)独り好き志向性が高いことと精神的健康度が低いことの関連は「人付き合いの煩わしさ」によって部分的に説明(媒介)される、という3つのことが明らかになった。

独り好きの社会的孤立も「精神的不健康」につながる可能性

今回の研究は一時点の関連性を調べた調査であり、因果関係を示す結果ではないため解釈には注意が必要だが、無条件に独りでいることが好きだから社会的に孤立していても精神的には健康でいられるとは言えないことが示された。つまり「独り好きの傾向が強いと、却って精神的健康度が低い傾向にあることがある」ことが判明した。これは、独り好きが人付き合いの煩わしさから生じている可能性が高いためであることも示唆された。

「こころの健康の面から見ると、独り好きとして対人問題を正当化することは、あまり良い影響はないのかもしれない」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京都健康長寿医療センター研究所 プレスリリース