患者数、費用、治療薬の選択、地域差などを調査

国立国際医療研究センター(NCGM)は10月5日、インフルエンザ診療について、2014年度から20年度のレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB:National Database)オープンデータを用いた記述疫学研究を行い、その結果を発表した。この研究は、同センター国府台病院とセンター病院などの共同研究によるもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

新型コロナの影響で変わった部分はあるものの、日本では冬に風邪症状で受診すると、多くの場合にインフルエンザ迅速検査を行い、陽性なら若くて持病がない人も含めてほとんどの人にインフルエンザの治療薬が処方されている。医師も患者も多くの人がこのことを当たり前と考えているが、世界の治療薬の半分以上が日本で処方されているといわれたこともあり、日本の診療には特有の状況があると指摘されている。

季節性インフルエンザは5類感染症であり、指定された病院・クリニックから患者数が報告され、国立感染症研究所などから最近の感染状況が報告されたり、毎年1年間の流行状況をまとめたデータが公表されたりしている。患者数の推計、年齢、性別、地域、入院、死亡などのデータはあるが、治療薬についてのデータは含まれていない。

今回研究グループは、全国の診療報酬データベースをもとに、患者数、費用、治療薬の選択、性差、年齢差、地域差などについて、日本でのインフルエンザ検査や治療の実態の一端を明らかにすることを目的に研究を行った。

治療薬の薬剤費と抗原検査費用のみ集計、「アビガン」などは対象外

レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB: National Database)は日本の保険診療の請求データの大部分をカバーしており、個々の患者さんの性別、年齢や、受けた検査、処方、手術などのデータが含まれる。NDBオープンデータはNDBを集計して公開したもので、日本全体で1年間に検査が何回行われたか、薬が何錠処方されたか、などがわかり、その男女別、年代別、受診したクリニック・病院の地域別の内訳などもわかる。今回は2014年度から20年度のNDBオープンデータを用いた記述疫学研究を行った。

個人単位のデータを扱えるNDBと違い、NDBオープンデータでは集計されたデータのみであり、処方された患者数はわからない。ただ、インフルエンザの治療薬は使い方が決まっている部分が多く、オセルタミビルであれば1日2カプセルで5日間が標準的な処方となる。例えば、2018年度に北海道でオセルタミビルカプセルが3万6,551カプセル処方されていれば、推定処方人数は3,655人となる。小児では体重当たりの処方になるため、日本の年代別・男女別の平均体重を用いて処方人数を推定した。実際に風邪症状があって医療機関を受診し、インフルエンザと診断されて治療薬を処方される場合の医療費はさまざまな要素を合計する必要があるが、今回は単に治療薬の薬剤費と迅速抗原検査の検査費のみを集計している。家族が感染した場合などのインフルエンザ予防の処方は保険診療ではないため、NDBオープンデータには含まれていない。

なお、日本では2000年からザナミビル(製品名:リレンザ)、2001年オセルタミビル(先発品の製品名:タミフル)、2010年ラニナミビル(製品名:イナビル)とペラミビル(製品名:ラピアクタ)、2018年バロキサビル(製品名:ゾフルーザ)が季節性インフルエンザに処方されている。ザナミビルとラニナミビルは吸入薬、オセルタミビルとバロキサビルは内服薬、ペラミビルは注射薬。アマンタジン(先発品の製品名:シンメトレル)とファビピラビル(製品名:アビガン)は今回対象としていない。

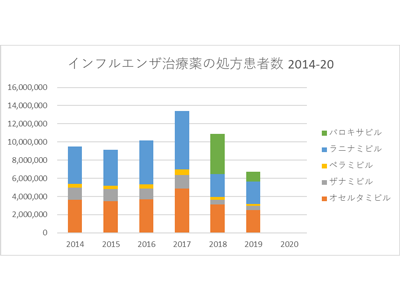

2017年まではラニナミビル最多、2018年はバロキサビルに

治療薬処方患者数は、2014年912万人から18年度1339万人であったが、2019年度は673万人、2020年度は1万4千人に減った。処方薬の種類は、2017年まではラニナミビルが最も多く処方され、ついでオセルタミビルが処方されていた。2018年は発売されたばかりのバロキサビルが最も多く処方され48%を占めていたが、2019年には15.9%に急減していた。

治療薬の薬剤費は、2014年度336億円から18年度480億円であったが、2019年度は223億円、2020年度は6千万円に減った。薬価の安いジェネリック医薬品は2018年のオセルタミビルが最初となったが、オセルタミビルカプセルのうちジェネリックは、2018年度は36.6%、2019年度は53%を占めた。

地域により処方薬の選択が異なる実態が明らかに

処方された患者の男女比はほぼ同じであることがわかった。年代は、20歳未満が37.6%を占め、65歳以上は12.2%だった。人口千人当たりでは5~9歳の男児が最多の259人だった。20歳未満では男性のほうが多く治療薬を処方されており、20~69歳では女性が多く処方されていた。10歳未満ではオセルタミビルが最も多く処方され、10歳以上ではどの年代でもバロキサビルが最も多く処方されていた。

地域による処方薬の選択については、39の都道府県でバロキサビルが最も多く処方されていたが、最多の愛知県では50.7%であった一方、最少の沖縄では26.1%だった。6県ではオセルタミビル、2県ではラニナミビルが最も多く処方されていた。

入院での処方は1.1%だった。入院処方の割合は高齢者では年齢とともに高くなり、高齢者でも小児でも男性のほう入院処方の割合が高い結果だった。入院での処方で最も多いのはペラミビルで、オセルタミビル、バロキサビルと続いた。また入院処方の割合は、北海道が最も多く2.1%で、山梨県と和歌山県が最も少なく0.2%だった。

「ほとんどの患者に治療薬処方」、大規模データでも裏打ち

新型コロナが2類から5類に移行する際にも話題になったが、インフルエンザの日本の患者数のデータは全数報告ではなく、全国約5,000の定点医療機関で診断した患者数の報告をもとに全国の患者数を推計している。今回のNDBオープンデータを使った処方患者数もあくまでも推計に過ぎないが、両者の推定患者数や年齢・性別分布は類似していることから、それぞれの推定はある程度妥当と考えられる。また日本ではほとんどのインフルエンザ患者に治療薬が処方されているといわれており、小規模な研究では確認されているが、今回推定患者数と推定処方人数が類似していることから大規模なデータでも裏打ちすることができた。

今回利用したNDBオープンデータ以外にも、NDB、DPC (Diagnosis Procedure Combination database)、JMDC (Japan Medical Data Center database)のような大規模データ、リアルワールドデータを用いた研究はインフルエンザも含めて多く行われている。新型コロナでも患者数や年齢等のデータは対策を考えるうえで重要だったが、当初は全ての患者を医師が保健所にFAXで届け出をしており、双方の負担は極めて大きいものだった。NDBはリアルタイムにデータが扱えないなどのさまざまな制約はあるが、必要な情報を集め、根拠に基づいた公衆衛生対策をすすめるためにも、このようなデータの利活用を推進する必要がある。

「ほとんど処方」という日本の特殊な診療状況の見直しも

今回のデータから非常に多くの人がインフルエンザの治療薬を投与されていることがわかった。新型コロナに関して、「高齢者や持病のある人に限らずみんなに処方できる、インフルエンザの薬のような特効薬があればいいのに」という話があるが、実際はインフルエンザの治療薬は特効薬とまでは言えず、科学的な根拠も十分ではない。高齢者や持病のある人はインフルエンザにより入院や死亡につながる可能性があり、治療の必要性が高いと言えるが、データの豊富なオセルタミビルやザナミビルでもいまだに議論がある。日本で非常に多く処方されているラニナミビルは、他の国では効果が認められず承認されなかったため、データはあまりない。バロキサビルも発売されてすぐに治療薬の半分を占めたが、新薬だから良い薬というわけではなく、理由は不明だが翌年にはかなり減っていた。風邪症状があればほとんど受診し、ほとんどインフルエンザの検査を行い、陽性ならほとんど治療薬を処方するという日本の特殊な診療により感染が広がらずに済んだり、重症化する人を減らしたりする効果も期待できる一方、費用対効果などの点からも検討する必要がある。

インフルエンザ診療ガイドラインの検討を

インフルエンザの治療にどの薬を使うか、という点で、都道府県による差を認めた。都道府県により流行状況は異なり、また若年人口や高齢者人口も異なるが、治療の標準化や均てん化が望ましいと考えられる。特殊な病気や難しい手術については、専門医が少なかったり偏在したりするため地域差を認めることが多いが、インフルエンザはごく一般的な病気。さまざまな科学的な知見や専門家の意見を基にした診療ガイドラインにより、どの治療がどんな患者にはよいか、といった知識が広く浸透すれば、治療の標準化やレベルアップが期待できるが、日本では成人のインフルエンザのガイドラインといえるものはない。医師が何を判断材料にし、どの情報源をもとにして処方をしているのか、といったことを調べる必要があると考えられる。診療ガイドラインを作成し、周知することが必要ではないかと考えられる。

男児および高齢男性ではより注意を

インフルエンザは小児に多い病気であるが、小児の次のピークは35~39歳で、この前後の年代では女性への処方が比較的多いという結果だった。今回のデータではその理由を調べることはできず、同様の海外のデータは見つけられなかったが、日本では女性のほうが子育てや家事に時間を割いていることや、保育園、幼稚園、小学校の先生は女性のほうが多いことを反映している可能性はある。

高齢者では入院での処方が多くなるが、女性よりも男性で多く、80代では女性11.4%に対して男性16.0%が入院での処方だった。また小児では男児のほうが治療薬を処方されることが多いという結果だった。海外の複数の研究でも、男性のほうが女性よりもインフルエンザによる入院率や死亡率が高いという結果が出ており、男児および高齢男性ではより注意する必要がある。

最後に、今回の研究の限界点を挙げる。まず、個人単位のデータは扱えないため、例えば、腎臓が悪いのでオセルタミビルを半分の量で処方した、バロキサビルを処方したが入院したためペラミビルを投与した、ペラミビルを3日間点滴した、という個々の状況を考慮することはできず、あくまでも単純な推定にとどまる、ということだ。処方が入院か外来かは区別できるが、インフルエンザで入院したのか、何かの病気で入院中にインフルエンザになったのかはわからない。治療により入院率や死亡率を減らす効果があったかどうかも不明だ。迅速検査の回数はわかっても陽性だったかどうかは不明だで、症状や持病もわからない。「ただし、これらの限界があったとしても、このような大規模な処方データは今までになく、インフルエンザなどの感染症の適正な診療や医療政策などを検討するうえで、有用なデータが得られた」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立国際医療研究センター 新着情報