分子標的治療が期待しづらく、新規治療の発展が遅れる小児の神経芽腫

京都大学は11月2日、神経芽腫のがん細胞のDNAメチル化解析により、既存の治療の効果が期待しづらい超予後不良群を抽出できる可能性を示し、その特徴をRNAシークエンスとの統合解析により調べ、がん細胞に特徴的な栄養の利用様式により生存と増殖を有利にする方法である「がん代謝」の性質に着目することで、これを逆用する新規治療の可能性を細胞実験と動物実験により示したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科発達小児科学の滝田順子教授、東京大学医学部附属病院小児科の渡邉健太郎助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Oncogene」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

神経芽腫は、小児において脳腫瘍に次いで多い固形のがんである。1歳以上で発症する例の多くは転移を伴う高リスク例で、抗がん剤、手術、放射線療法を複合し強力な治療を行うが、治癒率が4割程度と治療が難しい病気である。また抗がん剤の副作用・後遺症に苦しむことが多く、効果的かつ副作用の少ない新しい治療戦略が求められる。近年、成人がんに対しては、病気の急所となる遺伝子変異を標的に薬剤治療を行う分子標的治療が発展している。一方、神経芽腫をはじめとする小児がんは、治療の標的となる遺伝子変異がほとんど無いため、分子標的治療が期待しづらく、新規治療の発展が遅れていた。そこで、研究グループは、遺伝子変異以外のアプローチから神経芽腫のがん細胞を解析し、新たな診断・治療の方法を創出することを試みた。具体的には、遺伝子のアクセント付けともいうべき「DNAメチル化」の解析、遺伝子の働きの強さである「遺伝子発現」の解析、さらにがん細胞の独特な栄養利用様式である「がん代謝」の解析、などを組み合わせ、病気の性質を理解し、新たな治療戦略の開発に結びつけることを狙った。

11qLOH群のDNAメチル化解析から抽出の「超予後不良群」、PHGDH遺伝子の働きが増強

今回の研究では、まず神経芽腫の細胞に対するDNAメチル化解析データを、米国の94例の公開データと、国内の28サンプルにつき分析した。その結果、高リスク神経芽腫の約半数を占め、治りづらい例が多く含まれる11qLOH群について、DNAメチル化解析により「比較的薬の効きやすいグループ」と「特に薬が効きづらいグループ(超予後不良群)」に分類できることがわかった。治療効果を事前に予測することは従来困難だったが、DNAメチル化解析により特に治りづらい患者を早期に抽出し、他の治療の選択につなげられる可能性が提示された。

次に、上記の超予後不良群についてRNAシークエンスで調べ、神経芽腫の手強さのカギとなる遺伝子を探った。その結果、この群でPHGDH遺伝子の働きが強まっていることがわかった。さらに従来から11qLOH群とともにてごわいことで知られるMYCN増幅群では、PHGDHの働きがあまねく強くみられた。つまり、てごわい神経芽腫ではPHGDHの増強が重要な役割を果たしている可能性がある。

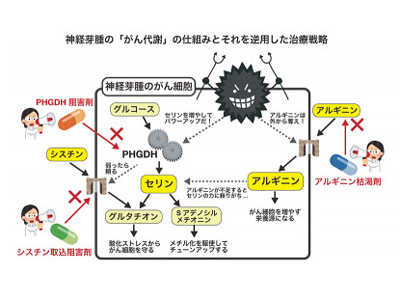

セリン産生でがん代謝強化のPHGDH、妨害で治療できる可能性、アルギニン枯渇薬併用で相乗効果も

PHGDHは、アミノ酸の1つであるセリンを細胞の中で産生する働きがあることが知られている。一部のがんにおいて、セリンを起点として、がんの増殖に有利となる物質や、酸化ストレスへの耐性を与える物質を増産する、特徴的な代謝(栄養の使い方)のパターンが知られている。このような、がん細胞が独自の代謝パターンにより自身を強化するシステムは、「がん代謝」と呼ばれる。一方、この強化はいびつな強化で、時にがん細胞のアキレス腱にもなることが知られており、一部のがんにおいて、セリンの増産に依存する細胞はこれを妨害することで細胞死することが報告されている。これらを踏まえ、神経芽腫において、PHGDHがセリンの増産によりがん細胞の増殖と耐性強化を促していて、また逆にPHGDHががんの「急所」として治療のターゲットになる可能性を考えた。次に、細胞実験や動物実験により治療応用の可能性を探った。PHGDHの機能を妨害する薬剤でセリンの産生を抑制することで、神経芽腫の増殖が抑えられ、細胞死がみられた。さらに、細胞内でアルギニン(アミノ酸の一種)が枯渇するとセリンへの依存が強まることを利用して、神経芽腫に対してアルギニンを枯渇させる薬剤とPHGDHを妨害する薬剤を併用したところ、相乗効果により大きな治療効果が得られた。動物実験において、体調面への副作用は観察されなかった。

メタボローム解析、シスチンの取り込み妨害薬の併用が治療効果をさらに高める可能性を示唆

これらの2つの薬剤を投与後の神経芽腫のがん細胞について、RNAシークエンスによる遺伝子発現解析に加え、メタボローム解析により細胞内代謝物質の面からも網羅的に解析した。これにより候補薬剤のメカニズムを確認するとともに、別のアミノ酸であるシスチンの細胞内への取り込みを妨害することが、上記の治療の効果をさらに高める可能性も提示した。これらの結果から、PHGDHによるセリン代謝を妨害する薬剤と、それに関与する他のアミノ酸の代謝を妨害する薬剤を併用することが、神経芽腫に対する新たな治療戦略として有望であることを報告した。「がん代謝」を標的とした治療の研究はこれまでにも一部で行われていたが、単一のアミノ酸を標的としたものであるためか、効果は限定的だった。

研究で提示した複数のアミノ酸をターゲットとした併用療法は、相乗効果により単剤治療を大幅に上回る治療効果が得られている。また、「がん代謝」の性質は正常細胞にはないものであることから、これらの治療薬候補は正常細胞へのダメージによる副作用を抑えながら、がん細胞に効率よくダメージを与えることが期待できる。今回の研究で提示した「がん代謝」を標的とした複数薬剤の併用療法は、効果と安全性を両立した治療戦略の開発に結びつくことが期待される。

今回の研究は、抗がん剤の効果が期待しづらい患者さんを見つけ、従来とは異なるアプローチによる治療を行うことで、神経芽腫の治癒率の向上とともに副作用の低減を図ることができる可能性を示すものであるという。「今後は実際の患者さんの長期生存率や生活の質を向上させるため、臨床応用に向けた研究の推進を行う。神経芽腫以外の小児がんについても、同様の研究手法により新しい治療の開発につながることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る