急性めまい発症3か月未満の患者155症例対象、PPPDの増悪因子、めまいの重症度、前庭機能検査を調査

名古屋市立大学は3月9日、持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)を発症した症例は、急性めまい発症初期よりPPPDの増悪因子を有することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学の蒲谷嘉代子講師、同大精神・認知・行動医学の研究グループによるもの。研究成果は、「Laryngoscope Investigative Otolaryngology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

PPPDは、3か月以上持続的にめまい症状を有する慢性機能性めまい疾患。PPPDは、急性めまいに引き続いて発症するとされているが、急性めまい患者の中でどのような患者がPPPDを発症するかについては明らかにされていない。

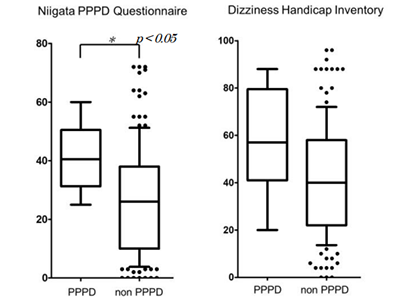

PPPDによるめまい症状は、立位・歩行、動作、視覚刺激の3つの増悪因子により増悪することが特徴とされる。そのため、研究グループはこの増悪因子に着目。急性めまい発症後3か月未満の患者を対象とし、PPPDの発症に影響を与える因子を検討するために、PPPDの増悪因子と、めまいの重症度、前庭機能検査を調査。対象は、急性めまい発症3か月未満の患者155症例。初診時にPPPDの増悪因子に関する質問紙(NPQ)を用いて、増悪因子を有するか(合計点がカットオフ値の27点以上)について調査を実施した。

PPPD発症症例、急性めまい発症初期よりPPPD増悪因子を有する

調査の結果、半数の症例(50.3%)で増悪因子を有していた。対象となった155症例のうち、後にPPPDを発症したのは8例。うち7例は初診時に増悪因子を有していた。残る1例についても、NPQ25点と、カットオフ値以下ではあるが、3つの増悪因子でめまい症状が増悪すると回答していたという。

PPPDを発症した8例とPPPDを発症しなかった症例を比較したところ、PPPDを発症した症例群の方が有意にNPQで高得点を示していたが、めまいの重症度(DHI)や前庭機能検査(caloric testing、vHIT、cVEMP)による異常の有無については2群間で有意な差を認めなかった。

今回の研究により、PPPDの3つの増悪因子とされる立位・歩行、動作、視覚刺激などでめまい症状が増悪するのは、PPPD症例に限らず、急性めまい患者の約半数が経験する症状であることが明らかになった。また、めまい患者にとって一般的な症状であることがわかった。

急性めまいに引き続いてPPPDを発症した症例は、めまいの急性期からPPPDの増悪因子を有していたことが明らかになり、PPPD発症に影響を与える因子の1つであると示唆された。

急性めまい患者の中で発症予測因子を持つ患者を特定、発症予防的介入が重要

PPPDは、若年者のめまいの中で頻度の高いめまい疾患。社会生活が送ることができないなど重症者が多く、社会的損失の大きい疾患だ。一度発症すると、治療には長い期間を要する。PPPDは急性めまいに引き続いて発症されるとされるが、多くの急性めまい患者の中で発症予測因子を持つ患者を特定し、発症の予防的介入を行うことが重要だと考えられる。

今回の研究では、めまい発症初期よりPPPDの増悪因子を有することが、PPPDの発症に影響を与える因子の一つであることがわかり、予測因子である可能性が示唆された。今後の課題として、その他の予測因子の探索、大規模・前向きの検証、予測因子を有する症例に対する介入の発症予防効果の検討などが挙げられる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋市立大学 プレスリリース