不育症のリスク因子や管理、治療についてまとめ

富山大学は12月24日、不育症に対するリスク因子や管理、治療についてまとめ、論文報告したことを発表した。これは、同大の齋藤滋学長らの研究グループが、オーストラリアのDimitriadis教授、Menkhorst氏、米国のKutteh教授、英国のBrosens教授らと共同で行ったもの。研究成果は「Nature Reviews Disease Primers」に掲載されている。

不育症は、2回以上の流産、死産があった場合に診断される。妊娠を考えているカップルの約2.5%に発生し、日本では約3万人の不育症のカップルがいると推定されている。流産は、胎児が確認されないタイプ、胎児が確認されるが妊娠10週未満に流産に至るタイプ、妊娠10週以降に起こるタイプに大別される。

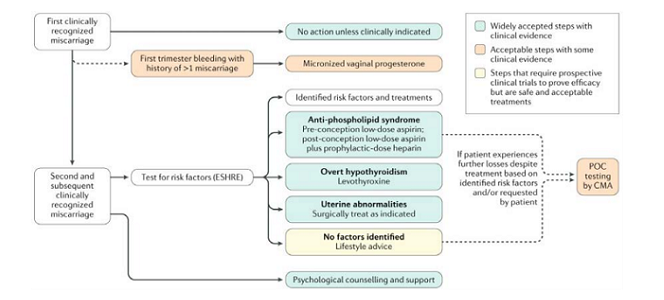

流産のリスク因子として1)母体の高年齢、2)過去の流・死産回数、3)抗リン脂質抗体、4)子宮形態異常、5)子宮筋腫や子宮内膜ポリープ、6)慢性子宮内膜炎、7)甲状腺機能不全、8)夫婦染色体構造異常、9)肥満(BMIが30超え)、10)ライフスタイル(ストレス、喫煙、過度のアルコール摂取)があり、2回以上の流産、死産が起こった際、これらのリスク因子を医療機関で検査する必要がある。

画像はリリースより

画像はリリースより選択検査の流産検体の染色体検査を強く推奨

齋藤学長らの研究グループは、2019年3月に日本医療研究開発機構(AMED)の委託研究で、「不育症管理に関する提言2019」を発刊した。そして今回、不育症に対するリスク因子、管理、治療についてまとめ、論文発表した。

論文のおおよその方針は2019年の「不育症管理に関する提言」と同様だが、「不育症管理に関する提言」で選択検査となっている流産検体の染色体検査については、強く推奨している。「この検査は、全く健常なカップルにおいて染色体異数性(染色体が1本多いや1本少ない)が偶発的に生じた流産であるのか、胎児染色体は正常であるがカップルに何らかのリスクがある例なのかを見分けるために必要となる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・富山大学 ニュース