中高年初発うつ病や認知障害の重大な発症リスクとされる大脳白質の梗塞

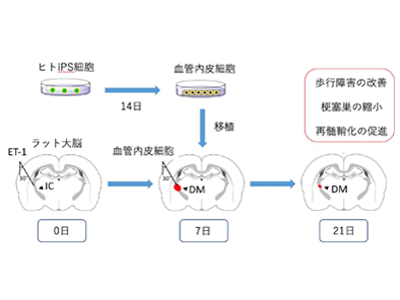

群馬大学は1月16日、ヒトiPS細胞から血管内皮細胞を作り出し、それを白質梗塞の動物モデルに移植することにより、白質梗塞が劇的に改善することを見出したと発表した。これは、同大大学院医学系研究科・石崎泰樹教授らの研究グループによるもの。研究成果は国際神経化学会誌「Journal of Neurochemistry」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

大脳白質の梗塞は、中高年初発うつ病や、認知障害の重大な発症リスクと考えられている。白質梗塞に対して有効な治療法が開発されれば、中高年初発うつ病、認知障害の予防法や治療法の開発につながる可能性が考えられるが、大脳白質の梗塞に対する有効な治療法は未だ開発されていない。その原因の1つとして、適切な動物モデルが確立していないということが挙げられる。

研究グループは、同大大学院医学系研究科脳神経外科学の好本裕平教授の研究グループとの共同研究で、ラットの大脳白質に強力な血管収縮物質であるエンドセリン-1(ET-1)を注射することにより、白質梗塞を誘導して大脳白質梗塞モデルを作成することに成功。脳微小血管内皮細胞を梗塞巣(細胞が損傷した範囲)へ移植すると、白質梗塞の回復が促進されることを明らかにしてきた。このように、血管内皮細胞を移植すると白質梗塞の回復が促進されることが明らかになったが、患者自身から血管内皮細胞を必要量調製することは極めて困難で、臨床応用する際の大きな障壁となっていた。

動物モデルに移植後、歩行障害の改善や梗塞巣の縮小などを確認

研究グループは今回、ヒトiPS細胞から血管内皮細胞を作り出し、そのiPS細胞由来血管内皮細胞を白質梗塞の動物モデルに移植すると、(1)歩行障害が改善され、(2)梗塞巣が縮小し、(3)梗塞巣における脱髄軸索の再髄鞘化が促進されることを見出した。

白質梗塞を起こした患者にiPS細胞由来血管内皮細胞を移植することにより白質梗塞の改善が期待されるほか、iPS細胞由来血管内皮細胞が白質梗塞の回復を促進するメカニズムが明らかになれば、より侵襲が小さく画期的な治療法の開発につながることも期待される。

研究グループは、「今回の発見は、中高年初発うつ病や認知障害の重大な発症リスクであると考えられている白質梗塞に対する有効な治療法につながるものと期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・群馬大学 プレスリリース