共通した発症の仕組みを解明

東京医科歯科大学は11月7日、老化による病気に共通した発症の仕組みを解明したと発表した。

画像はプレスリリースより

これは、同大大学院医歯学総合研究科血流制御内科学の下門顕太郎教授と同大学大学院寄附講座(一般財団法人動脈硬化研究奨励会による)基礎動脈硬化学の篠崎昇平准教授の研究グループ、米ハーバード大学マサチューセッツ総合病院の金木正夫准教授らのグループとの共同研究による成果。国際科学誌「Science Signaling」オンライン版びに11月11日付で公開されている。

老化速度への介入にも期待

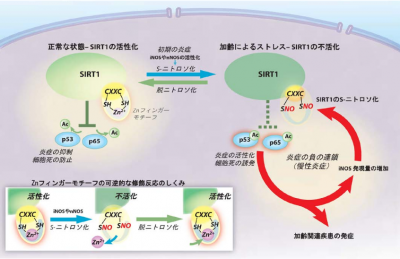

加齢によって増加する糖尿病や神経変性疾患、サルコぺニア、さらに老化過程そのものには慢性炎症が関わっているとされている。近年の研究では、炎症によって生成される一酸化窒素がタンパク質を構成するアミノ酸のひとつ(システイン)に結合(S-ニトロソ化)することによって、タンパク質の機能を変化させることが明らかになっている。

今回の研究では、長寿遺伝子として知られているサーチュイン(SIRT1)の S-ニトロソ化と老化に伴う病気との関係を解析。全身性炎症反応、パーキンソン病、サルコペニアのモデル動物と培養細胞を用いて、炎症時におけるSIRT1のS-ニトロソ化と炎症、細胞死の関連について調べたという。

その結果、急性炎症及び慢性炎症によってSIRT1の働きが弱くなり、炎症や細胞死を起こしやすくなることが判明。また、炎症によって増加したSIRT1のS-ニトロソ化を薬剤または遺伝子操作によって減らすことで、SIRT1の働きが戻り、炎症反応が部分的に抑えられることを明らかになったという。

今後、S-ニトロソ化を阻害する薬剤や方法が確立されれば、老化に伴う病気の新規治療薬・治療方法になる可能性がある。またS-ニトロソ化を抑制することによって、老化速度に介入可能となることも期待されるとしている。

▼外部リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース