熊本大との共同研究で明らかに

国立大学法人東京医科歯科大学は8月27日、塩分摂取が高血圧に結びつくメカニズムを解明したと発表した。

画像はプレスリリースより

これは、同大大学院医歯学総合研究科・腎臓内科学分野の須佐紘一郎特任助教・蘇原映誠講師・内田信一教授の研究グループが、熊本大学との共同研究で明らかにしたもの。研究成果は国際科学誌「Human Molecular Genetics」10月1日号に掲載される。

新たな作用機序を持つ降圧薬の開発に期待

研究グループは長年にわたり、塩分感受性高血圧を呈する遺伝性疾患である偽性低アルドステロン症2型(PHA2)の病態解明を通じて、WNKキナーゼによる腎臓での塩分出納調節機構・血圧制御機構を研究してきた。

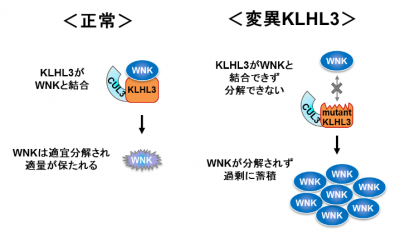

今回の研究では、PHA2患者に見られるKLHL3遺伝子変異と同じ遺伝子変異を持つ遺伝子改変マウスを作製し、解析。その結果、KLHL3遺伝子変異によってWNKタンパク質は分解されずに蓄積し、WNKの働きが強まることで体外に塩分を適切に排出できなくなることが明らかになったという。

同研究により明らかになった分子機構を応用すれば、今までにない作用機序をもつ新規降圧薬の開発が可能となり、KLHL3は新規創薬ターゲットとして期待できるとしている。(小林 周)

▼外部リンク

・国立大学法人東京医科歯科大学 プレスリリース