動物モデルによる研究ではトラウマ体験前後の比較が可能

東北大学は7月10日、難治性の精神疾患である心的外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Disorder:PTSD)について、動物モデルによる神経生物学的機序の理解がPTSD治療に有用であることがわかったと発表した。この研究は、同大加齢医学研究所の領家梨恵非常勤講師(新潟医療福祉大学助教)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Biological Psychiatry:Global Open Science」にオンライン掲載されている。

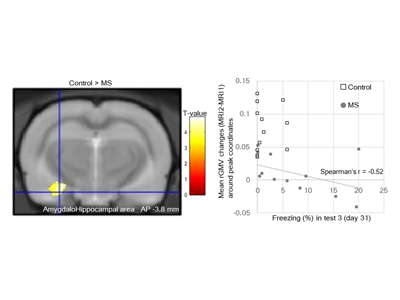

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

さまざまなトラウマをすでに体験しているPTSD患者における研究と比べて、PTSDモデルのげっ歯類による研究は統制されたトラウマ体験の前と後の比較検討ができるという利点がある。それらの先行研究から、複数回のストレス暴露がヒトのPTSD症状と合致した行動を引き起こすことがわかっている。また、トラウマ記憶や不安は長期的に続くものなので、PTSD的な行動を長期的に複数回検討する必要がある。

複合ストレスを受けたラットで不安行動増、その多さは扁桃体-海馬領域の容量低下と関係

今回研究グループは、複数のストレス暴露と長期的・複数回の行動観察に加えて、ストレス暴露前と暴露後の脳の変化を磁気共鳴画像法(Magnetic Resonance Imaging:MRI)を用いて検証し、長く続く不安行動に対応する脳の形態的変化を明らかにした。

ストレスを受けた約1か月後であっても、複合ストレス(Multiple Stress:MS)群のラットは、ストレスを受けない統制群(Control)よりも不安行動(ストレスを経験した場所で動けなくなってしまう時間)が多く、その多さは扁桃体-海馬領域の容量低下と関係していたこともわかった。

「ストレスによる消えない不安の原因となりえる脳内基盤が特定され、それらの脳領域、神経回路をターゲットとした治療がPTSDに有効である可能性が示唆された」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース