情報を正確に素早く得る手段である知覚情報の統合

理化学研究所は3月14日、多感覚刺激に対する大脳皮質の新たな神経応答を発見したと発表した。この研究は、理研脳科学総合研究センター行動遺伝学技術開発チームの糸原重美チームリーダー、黒木暁リサーチアソシエイト、吉田崇将客員研究員、細胞機能探索技術開発チームの宮脇敦史チームリーダー、早稲田大学大学院先進理工学研究科生命医科学専攻の大島登志男教授らの共同研究グループによるもの。研究成果は「Cell Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

複数の知覚情報の統合は、外界の情報を正確に素早く得る手段であり、高次脳機能の根幹をなす。これまで大脳皮質の多くの領域において、複数種類の感覚刺激(多感覚刺激)に対する応答が報告されていた。しかし、これらの領域がどのように連携して感覚情報を統合しているのかは不明だった。

感覚刺激がない状態でも「徐波」を観察

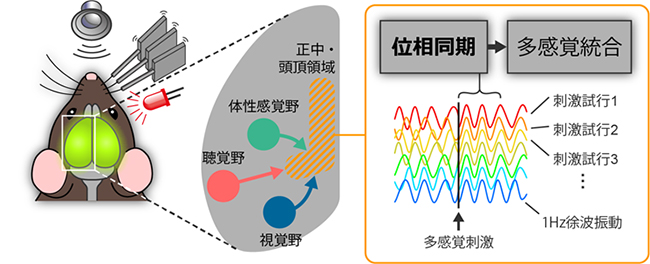

研究グループは、信頼性の高い光学シグナルを興奮性細胞もしくは抑制性細胞選択的に発する遺伝子改変マウスを新たに作製。感覚刺激がない状態と多感覚刺激を与えた状態での、大脳皮質全体の活動を解析した。

その結果、1ヘルツ以下の「徐波」と呼ばれる遅い神経振動活動が興奮性ネットワークでも抑制性ネットワークでも明確に観察されたという。この徐波は、感覚刺激がない状態でも観察され、その流れの中で、大脳皮質連合野の正中・頭頂領域が「ハブ」のような特徴を示したとしている。また、感覚刺激によって、このハブ様領域を中心に大脳皮質全体で、徐波が刺激試行ごとにそろう現象(位相同期)を発見。この現象は、興奮性ネットワークのみで起こり、多感覚刺激によって、より正確に揃ったという。

今後、位相同期が個体の行動・学習にどう影響するのか、大脳皮質以外の脳領域とどのように連携しているのか、明らかになると期待される。研究グループは、「多感覚情報の統合機能の異常は発達障害と密接に関係するため、本研究の知見や手法を応用することで、発達障害のメカニズム解明や治療へつながると期待できる」と述べている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース