「内臓脂肪型肥満」になるメカニズムは不明だった

名古屋大学は3月4日、朝食欠食をして不活動な生活をするとメタボリックシンドロームにつながる内臓脂肪蓄積が起こることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院生命農学研究科の小田裕昭准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

メタボリックシンドロームはインスリン抵抗性を基盤とする生活習慣病の前段階の未病状態であり、生活習慣の改善により元に戻ることができると考えられている。メタボリックシンドロームの原因は、エネルギーの過剰摂取や動物性脂肪(飽和脂肪酸)の取り過ぎによって肥満になることだと考えられてきた。肥満といっても、皮下脂肪がたまる「皮下脂肪型肥満」と、内臓脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」がある。後者がいわゆる中年男性に多いお腹ポッコリ肥満だ。このタイプの肥満では、脂肪細胞から健康に悪いアディポサイトカイン(ホルモンのような作用をもつ生理活性物質)が放出されて、生活習慣病につながることがわかってきている。

これまでの実験では、実験動物に動物性脂肪の高脂肪食を与えると体全体に脂肪がたまる全身型の肥満になり、内臓脂肪型肥満にはならなかった。このため、どのようなメカニズムでお腹ポッコリになるのか、そのメカニズムは明らかにされていなかった。そこで研究グループは今回、マイルドな高脂肪食を不活動症候群モデルラットに与え、朝食を欠食させる群と欠食させない群を設けて比較した。

「不活動+朝食欠食」で内蔵脂肪蓄積、そのメカニズムも解明

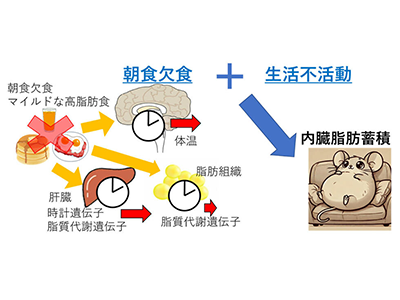

その結果、不活動で朝食を欠食させると、体重が増えないにも関わらず内蔵脂肪が蓄積することが明らかになった。不活動症候群モデルラット(坐骨神経を切断することで活動が半分以下に抑制されたラット)や朝食欠食だけでは内臓脂肪の蓄積は起きないことから、両者の組み合わせが内臓脂肪を蓄積させることがわかった。さらに、朝食欠食をさせることで、体内時計が乱れて体温上昇のリズムが遅れ、肝臓や脂肪組織の脂質代謝関連遺伝子のリズムも遅れることで、脂質代謝が乱れて内臓脂肪の蓄積が起きることが判明した。

食べ方や生活習慣改善で内臓脂肪型肥満やメタボリックシンドロームを予防できる可能性

内臓脂肪型肥満は健康に悪いアディポサイトカインを放出するため、生活習慣病につながると考えられてきた。しかし、どのようなメカニズムでこれが起きて、どのような食事や生活習慣によって引き起こされるのかはわかっていなかった。しかし、今回の研究により、不活動の生活で朝食を抜くような不規則な食生活をすると、内臓脂肪型肥満につながることが明らかになった。

「本成果は、運動するということではなく、日常生活で十分動いて朝食を食べるなど、規則正しい食生活をするとお腹ポッコリ肥満を予防できることを示唆している。食べ方や生活習慣の改善により、お腹ポッコリ肥満やメタボリックシンドロームを予防できる可能性があると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト