未診断ASDリスク児の早期発見方法は存在しなかった

早稲田大学は2月21日、自閉スペクトラム症(ASD)の早期スクリーニングのための行動指標として、予測可能な運動刺激への選好が有用である可能性を発見したと発表した。この研究は、同大人間科学学術院の大森幹真准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ASDの早期発見方法として視線機能計測が注目されている。従来の研究では、ASD児は「社会的な場面」よりも「非社会的な場面」を長く見る傾向が明らかになっており、これはASDの診断基準である「社会的コミュニケーションの障害」を反映していると考えられる。また、非社会的場面への注視時間が長いASD児は、後の言語発達の遅れとの関連性も示唆されている。

一方で、ヒトとモノを見比べることでASDの特徴を明らかにする研究は多く行われていたが、ASD児が定型発達児と同程度の時間見るとされているモノ同士での視線機能の特徴はあまり言及されていなかった。また、もう一つの診断基準であり、後に重篤な問題行動へとつながりやすい「限定された反復的な行動様式」でも、ASD児はモノの反復動作を反映する「繰り返しの動き」の方が「ランダムな動き」よりも長く見ることが明らかになっている。

しかし、これまでの研究では「繰り返すことが判明した」後に興味が定着することも示唆されており、いつ、どのような段階で「繰り返す」と予測できるかという点は、明らかにされていなかった。そこで研究グループは今回、モノ同士を見比べつつ反復動作につながる動きの予測への興味・関心を視線機能から計測することで、子どもたちの言語能力に依存しない、グレーゾーンとされる未診断のASDリスク児の早期発見方法を開発することを着想した。

ASDリスク児の「限定された反復的な行動様式」という特徴は視線機能にも反映

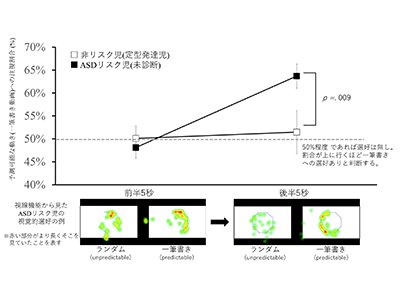

研究では、保護者への質問紙調査から平均3~4歳のASD傾向があると判定したASDリスク児19人と、傾向なしと判定した非リスク児12人を対象に、2つの動画を同時視聴しているときの視線機能を計測し、それぞれの動画を見た時間の長さから、動画への選好の割合を明らかにすることを目的とした。2つの動画として、各10秒で図形をなぞる際の「一筆書き動画」と「ランダム動画」を複数用意し、合計2分程度視聴してもらった。視覚的な選好を評価する際に、これまでの研究を参考に、前半5秒と後半5秒に2分割して分析を行った。その際、ASDリスク児の方が、後半になるにつれて動きの予測可能な「一筆書き動画」への選好が高くなることを予測した。

その結果、両グループ間で2つの動画を見ている合計の時間は変わらなかったが、ASDリスク児の方が後半5秒間で予測可能な動きを見る割合が非リスク児に比べて高くなることが判明した。つまり、未診断であってもASDリスクのある子どもは「限定された反復的な行動様式」の特徴を視線機能の面でも反映することが明らかになった。

非言語的なスクリーニング方法でも、言語発達の様子を評価できる可能性

さらには、後半5秒間で予測可能な動きを見る割合の高さと、保護者の回答したASD傾向を測定した多くの質問紙項目は正の相関関係にあり、言語発達を評価した多くの質問紙項目とは負の相関関係にあることが判明した。つまり、保護者の困り感などの主観的な印象を、予測可能な動きへの視覚的選好という客観的な方法と関連付けることができる可能性が示された。また、言葉でのやりとりを使用しない非言語的なスクリーニング方法であっても、言語発達の様子を評価できる可能性があることもわかった。

ASDの病態解明や早期発見につながる可能性

同研究成果は、いくつかの波及効果や社会的影響につながると考えられる。研究面としては、国内外に対して動きの予測性への視覚的選好がASDの診断基準の一つである「限定された反復的な行動様式」を反映している可能性が示されたことで、一層多角的なASDの理解や病態の解明にも寄与できる。また、臨床的意義として2分程度の動画視聴による視覚的選好の非言語的評価がASDリスク児の早期発見指標として活用できる可能性を示したことにより、質問紙による過剰な主観的評価の排除や、言語発達が未熟なより低年齢の子どもたちに適用可能になると考えられる。

社会的意義としては、ASDの早期発見に寄与することが期待される。現在、日本のASD診断のボリュームゾーンは3歳前後だが、未診断や経過観察の選択などもあり、平均的な診断時期は6~7歳とされている。同成果が医師の診断補助につながり、より早期の段階で適切な支援を提供することにつながる可能性がある。

今後はASD診断されている子どもで同様の結果が見られるかの検証が必要

一方、今回の対象児は未診断でASDリスクが高い子どもを対象にしていたため、今後の研究では、実際にASD診断がされている子どもたちで同様の結果が見られるかを検証する必要がある。また、同研究では3歳前後の子どもを対象にしていたが、参加者の年齢層が1~5歳と幅広く、年齢ごとの変化を見ることが難しかったため、今後の研究では、より年齢層の厳密性が必要と考え、乳幼児健診での法定健診の対象年齢となる1.6歳児や3歳児を中心に参加を募集し、予測可能な動きへ視覚的選好の発達的な変化を明らかにするとしている。

「早期発見の方法が増えることで、経過観察を選択せずに、より円滑に早期支援へとつなげるための選択肢を提供できたと考えている。予測可能な動きへの選好や注目は、日常・保育・教育場面でも比較的観察がしやすい特徴であることから、本研究の成果が子どもや保護者の行動変容のきっかけになることを願い、これからも研究を進めていく」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・早稲田大学 プレスリリース