排卵誘発剤投与による「刺激周期法」、卵子の質への影響は?

近畿大学は3月19日、不妊治療時の排卵誘発剤投与が、受精卵そのものの染色体分配や発生の速さに大きな影響を与えないことを、マウスを用いたライブセルイメージング技術により明らかにしたと発表した。この研究は、同大近生物理工学部遺伝子工学科の山縣一夫教授、扶桑薬品工業株式会社、医療法人浅田レディースクリニックらの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Reproduction and Development」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本では、2021年時点で4.4組に1組が不妊に悩んでおり、体外受精などの生殖補助医療を受け、11人に1人の割合で誕生している。一方、生殖補助医療の利用開始から45年が経過し、全世界で約1000万人がこの技術により誕生しているにも関わらず、出生率はあまり高くなく、日本では10~20%ほどに留まっている。この原因として、母体の高齢化や環境ストレスによる卵子の質の低下が挙げられており、出生率向上のために高品質な卵子を得ることが課題となっている。

生殖補助医療を行う際に卵巣から卵子を得る方法は、ホルモンなどの排卵誘発剤を投与し、卵巣中の複数の卵胞に刺激を与えて成長を促し、さらに誘発剤の投与を行うことで成熟させる「刺激周期法」と、誘発剤投与を行わない、もしくは最小限に抑え、月に一回の自然なサイクルで卵子を得る「自然周期法」の大きく2種類がある。刺激周期法は、複数回の注射等が必要となる一方、一度の採卵で得られる卵子の数が多くなり、採卵の回数自体を減らすことができる。自然周期法については、患者への負担が少ない代わりに、得られる卵子が少なく、体外受精のたびに採卵をする必要がある。どちらの方法がより良いのか長年議論が行われており、患者への負担が少ない刺激周期法が望まれているものの、排卵誘発剤投与が卵子の質にどのような影響を与えるのか定量的に検証した研究はなかった。

排卵誘発剤が卵子に与える影響を、モデルマウスで定量的・統計的に検討

卵子の質についてヒトで検証を行う場合、採卵や誘発剤投与の方法が患者ごとに異なり、年齢や治療法など投与法以外の因子も多く存在するため、定量的・統計的なデータを取ることが困難だ。そこで、研究グループは、モデルマウスを用いることで安定的なデータを取得し、排卵誘発剤投与の有無が卵子に与える影響を検討した。

まず、同時期に生まれたマウスを2群に分け、一方には通常の誘発剤投与による過剰排卵を促し(刺激区)、もう一方には一切投与せず自然排卵で卵子を得た(非刺激区)。その後、それぞれの区に対して同じ雄の精子を用いて体外受精を行い、正常な受精卵を確認した。

染色体分配時に異常が生じる頻度・発生速度は、刺激/非刺激区で有意差なし

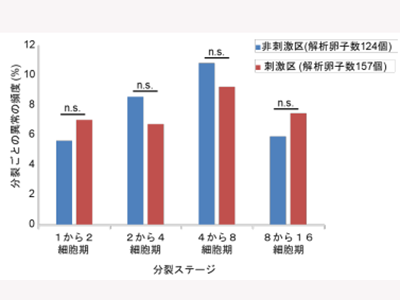

その結果、マウス1匹あたり刺激区で13.5個、非刺激区で9.4個の受精卵が得られ、刺激区で約1.4倍多くなった。さらに、ライブセルイメージング技術により、染色体分配時に異常が生じる頻度や発生速度の計測を行ったところ、刺激区と非刺激区で有意な差はなかった。

誘発剤投与により採卵する方が有効であることを示唆

以上の結果から、排卵誘発剤投与により正常な受精卵がより多く得られ、受精卵の染色体分配や発生速度に悪影響がないことから、不妊治療の際には、誘発剤投与により採卵する方が妊娠の機会を増やすために有効であることが示唆された。

同研究により、排卵誘発剤を用いることで、より多くの品質が高い卵子を得られることがわかり、「長年議論されてきた排卵誘発剤投与の可否について一石を投じる成果となった」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・近畿大学 プレスリリース