炎症反応を可視化できる分子イメージング技術に着目

岡山大学は6月29日、分子イメージング技術が歯周炎の新規検査方法として有効であることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯薬学総合研究科(歯)の山城圭介助教、高柴正悟教授(歯周病態学分野)と米ペンシルバニア大学の井手口英隆客員研究員(元岡山大学大学院医歯薬学総合研究科助教)の研究グループによるもの。研究成果は、米科学雑誌「Clinical Oral Investigations」に掲載、さらに同研究に関連した症例報告が「日本歯周病学会会誌」に掲載された。

画像はリリースより

歯周病が疑われる患者は、日本国内において約9400万人いると考えられているが、実際に歯科受診をしている患者は3%程度にとどまる。近年、歯周病は生活習慣病として位置付けられ、糖尿病、心疾患、リウマチなどの全身疾患との関連性が多数報告されており、歯科受診率の増加と、医科・歯科連携による専門的な歯周治療への取り組みが重要な課題となっている。

分子イメージング技術とは、組織中のさまざまな分子の動きを画像化する技術。同研究グループは、この技術が全身の炎症反応を可視化できることに着目し、口腔内の炎症性疾患である歯周病に応用できるか、検討した。

岡山大学病院での臨床研究の実施も検討

歯周病になると、歯周病組織の周りに免疫細胞の好中球が集まる。研究グループは、好中球が歯周病の組織に集まる際に生じる微弱な発光現象(Myeloperoxidase活性)を分子イメージング技術で観測し、歯周病を検出するという研究を実施した。

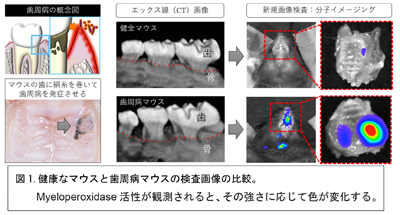

この研究では、マウスに実験的な歯周病を発症させて、Myeloperoxidase活性による発光を増強する試薬を投与し、専用の検出器を用いて歯周病の部位における発光の強さを検討。すると、歯周病のマウスでは、歯の周りの組織ではっきりと発光を検出できたという。また、慢性歯周炎患者においても、炎症の強い組織に集まる18F-FDGという物質を検出する分子イメージング検査(PET/CT検査)によって、歯周治療による歯周病の改善を観察することができたとしている。

これらの研究成果は、実験的歯周炎マウスによる歯周病研究に寄与するだけでなく、新規の歯周病検査方法として、専門的な歯周治療の発展に繫がる可能性があるという。今後は、岡山大学病院における臨床研究の実施も検討するとしている。

▼関連リンク

・岡山大学 プレスリリース