有効な治療法は確立していない多系統萎縮症、早期診断や症状進行の指標が必要

藤田医科大学は4月23日、多系統萎縮症(MSA)の脳MRI画像を解析し、MSAの小脳型(MSA-C)において脳幹部の橋の容積が早期診断や病態の進行を追跡するために有用である可能性を示したと発表した。この研究は、同大医学部脳神経内科学/精神・神経病態解明センター川畑和也講師、渡辺宏久教授、同ばんたね病院脳神経内科の伊藤瑞規教授、名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学の勝野雅央教授、原一洋病院講師(現 日本赤十字社愛知医療センター第二病院)、オーストリア、フランスの研究者らの研究グループによるもの。研究成果は、「Movement Disorders」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

MSAは、神経が徐々に変性していく疾患の一つである。ふらつきなどの小脳性運動失調や、パーキンソン病に類似した体の動きがぎこちなくなる症状、さらに立ちくらみや残尿感などの自律神経症状が現れて少しずつ進行していく。

現在、MSAに対してはさまざまな新薬開発や臨床試験が行われているが、まだ有効な治療法は確立していない。そのため、できるだけ早い段階で確実に病気を見つけ、治療の効果を正確に評価できるような指標(バイオマーカー)の開発が強く求められている。

脳幹部の橋容積、MSA症状進行の追跡に適したマーカー候補と判明

今回の研究は、国際的な多施設共同研究として行われた。MSAの診断基準において可能性が高いと判断されたMSA小脳型(MSA-C)患者21人、MSAパーキンソニズム型(MSA-P)の患者19人、パーキンソン病患者113人、健常者227人の臨床データと脳MRI(T1強調画像)を用いて解析を行った。

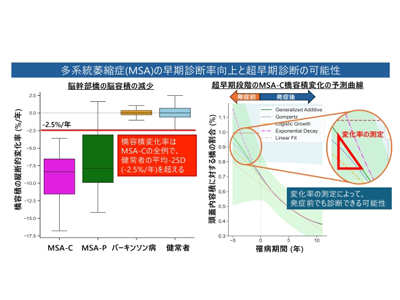

MSAで萎縮が出やすい場所を含む複数の脳領域(被殻、橋、小脳白質、小脳灰白質など)の脳容積を算出し、MSA、パーキンソン病、および健常者でどのように推移しているか検討をした。その中で、脳幹部にある橋容積は、時間経過における推移や再現性において信頼性のある値をとることを明らかにした。さらに、MSA-Cの全例で、橋容積変化率が健常者の平均-2SD(-2.5%/年)を越えており、MSA-Cでは脳幹部の橋容積が、症状の進行を追跡するのに適したマーカーとなる可能性が示された。

橋の体積減少は発症前から開始、変化率算出で超早期診断にも役立つ可能性

さらに橋容積は、MSA発症後早期では一様に急速に減少し、ある程度症状が進むと減少のペースは落ち着く(プラトーに移行する)ことを見出した。また、経時的(縦断的)な変化に着目して、その変化率を算出することで診断の精度が上がることを明らかにした。さらに、この推移を数理モデルに当てはめて疾患の超早期段階での脳容積変化を予測したところ、発症前の段階から萎縮が始まっており、縦断的な変化を捉えることで、MSAの超早期診断に役立つ可能性が示唆された。

MSAは近い将来有効な治療薬が登場することが期待されており、その治療薬が登場した際に早期の段階で確実に診断ができるようになっていることが重要である。今回の研究成果では、患者に大きな負担を強いることなく、早期の段階から、より高い精度で診断できる可能性が見出された。「今後はこの方法をPET画像や血液・髄液などの体液バイオマーカーと組み合わせ、多系統萎縮症を超早期の段階で診断できることを実証するための多施設共同研究を計画している」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・藤田医科大学 プレスリリース