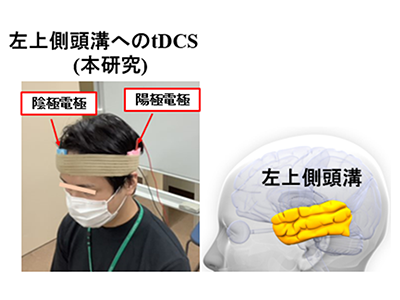

経頭蓋直流刺激の部位を、前頭前野ではなく「左上側頭溝」に設定

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は7月26日、統合失調症患者の社会復帰に大きく影響する社会認知機能の障害を、左上側頭溝への経頭蓋直流刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)が改善することを、世界で初めて確認したと発表した。この研究は、研究所児童・予防精神医学研究部の住吉太幹部長および病院司法精神診療部の山田悠至医師らの研究グループらの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Psychiatry」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

統合失調症は、陽性症状、陰性症状、認知機能障害などで特徴づけられる代表的な精神疾患。特に社会認知機能の低下は、患者の社会的転帰を大きく左右することがわかっている。

tDCSは、頭皮上に2つのスポンジ電極を置いて微弱な電流を流す低侵襲性脳刺激法で、神経伝達物質の調整など、脳の神経活動を調整する。社会認知機能の改善を目指すこれまでの研究では、tDCSの刺激部位として前頭前野が選択されてきた。しかしこの方法では、社会認知機能の重要な要素である「心の理論」の十分な改善は得られていない。そこで研究グループは今回、社会認知に関連する神経回路を詳細に検討し、刺激部位を左上側頭溝に設定した。

左上側頭溝を刺激部位としたtDCSで「心の理論」スコアが有意に改善

研究では、統合失調症患者に対し、tDCSを1回20分、1日2回を5日間施行した。刺激前と最終刺激の1か月後に、心の状態推論質問紙(Social Cognition Screening Questionnaire, SCSQ)とヒント課題を用いた心の理論(社会認知の主要領域)のスコアを測定し、tDCS施行前後での変化を解析した。

その結果、左上側頭溝を刺激部位としたtDCSで、心の理論のスコアが有意に改善したという。これは、特定臨床研究(臨床研究法に準拠)で得られたデータとしては、NCNPからの初めての発信だとしている。

統合失調症新規治療法の創出や社会認知機能障害の病態理解につながる可能性

今回の研究により、統合失調症の心の理論の改善に、左上側頭溝への複数回tDCS施行が有効であることが、国内外で初めて示された。tDCSは経頭蓋磁気刺激(rTMS)などの他の低侵襲性脳刺激法と比べ、安価かつ簡便に施行できるため、日常診療で広く用いられることが期待される。

「同結果は、統合失調症患者の社会機能的予後を向上させる新規治療法の創出のみならず、社会認知機能障害の病態の理解も促進する」と、研究グループは述べている。