Factor D欠損マウスを作製し、高脂肪食摂取による肝臓での脂肪蓄積を検討

東京医科歯科大学は10月15日、Factor Dが脂質の過剰摂取による肝臓での脂質蓄積に関与することを発見したと発表した。これは、同大大学院大学院医歯学総合研究科先進倫理医科学分野の吉田雅幸教授、大坂瑞子助教、靏裕美大学院生の研究グループと、同難治疾患研究所 先端分子医学研究部門分子神経科学分野の平岡優一助教との共同研究によるもの。研究成果は、「Scientific Reports」オンライン版で公開されている。

画像はリリースより

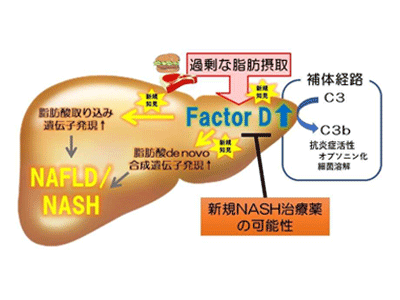

非アルコール性脂肪性肝疾患(non-alcoholic fatty liver disease: NAFLD)は、脂肪摂取の過多が原因の一つとなって発症する。NAFLDは心血管疾患や肝臓がんへの進行に関連しており、その予防や治療はこれらの致死性の高い疾患への進行を予防するために重要だ。補体経路は自然免疫系に属し、細菌感染等の際に活性化して生体防御に作用する。

近年、NAFLD患者では補体関連タンパク質であるC3やC4dが肝臓で蓄積することや、C3の血中濃度が増加することがわかっており、NAFLDに対する補体の関与が注目されている。さらに、補体関連タンパク質であるFactor Dは生活習慣病とも関連しており、糖尿病マウスでのインスリン分泌に関与する。しかし、NAFLDに対するFactor Dの関与についてはよくわかっていなかった。そこで研究グループは、CRISPR/Cas9システムを用いてFactor D欠損マウスを作製し、高脂肪食摂取による肝臓での脂肪蓄積について検討した。

Factor Dが肝脂質蓄積に関与する遺伝子発現の制御に関与、Factor Dを標的とした新規診断・治療薬開発への貢献に期待

高脂肪食摂取17週間後の野生型マウスの肝臓では、脂質蓄積とFactor Dの発現が増加した。一方、Factor D欠損マウスでは脂質蓄積が減少し、肝臓に集積したマクロファージ数、炎症や肝線維化を促進する遺伝子(Tnf、Ccl2、Tgfb1、Col1a1)のmRNA発現が低下して脂肪肝の改善が認められた。

さらに、脂肪酸取り込みや合成に関連する遺伝子群(Pparg2、Cd36、Fatp2、Srebp-1c、Fasn、Scd1)のmRNA発現が低下した。この結果により、Factor Dは肝脂質蓄積に関与する遺伝子発現の制御に関与し、脂肪肝形成に関わっていることが明らかになった。

今回の研究により、Factor Dの新しい機能と脂肪肝形成に係る新しい因子が発見された。「これまでのところ、NAFLDに対する確立された薬物療法は存在していないが、Factor Dを標的とした新規診断・治療薬開発への貢献が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース