血中EPA濃度が高い人ほど抑うつ状態になりにくい可能性

富山大学は9月24日、妊娠期における魚の摂取頻度の多さが産後抑うつ状態のなりにくさと関連があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大学医学部公衆衛生学講座の浜崎景准教授らのグループによるもの。研究成果は、英精神医学専門誌「Psychological Medicine」にオンライン掲載された。

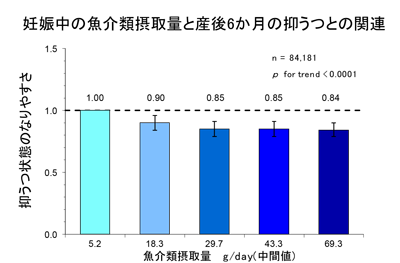

画像はリリースより

これまで、魚に多く含まれるDHAやEPAを摂取すると、うつになりにくいと言われてきた。同大学では、エコチル調査※の追加調査から血中のEPA濃度が高い人ほど抑うつ状態になりにくい可能性があることや、妊娠中の魚の摂取が妊娠期および産後1か月での抑うつリスクの低減と関連することを報告していた。そこで今回は、産後6か月と産後1年における抑うつ状態との関連を調査した。

※エコチル調査は、子どもの健康や成長に影響を与える環境要因を明らかにするため、2010年度に開始された疫学調査。妊娠期の母親の体内にいる胎児期から出生後の子どもが13歳になるまでの健康状態や生活習慣を2032年度まで追跡して調査する。

魚をよく摂取する人は一般的に健康意識が高く、他の健康習慣の影響も

調査の結果、産後6か月では、最も魚の摂取が少ない毎日5.2g(中間値)と比較して、それ以上の量の魚を摂取する群では抑うつ状態のなりにくさが低減していた。また、産後1年では、最も魚の摂取が少ない毎日5.3g(中間値)より、それ以上の量の魚を摂取する群では抑うつ状態のなりにくさが低減していたことが明らかになった。

魚をよく食べている人は一般的に健康意識が高く、他の健康習慣の影響がある可能性があるため、魚をよく摂取すると抑うつ状態になりにくい、と結論づけることはできない、と研究グループは述べている。そのため、今後もさまざまな角度からの研究が必要になるとしている。

▼関連リンク

・富山大学 ニュースリリース