秩序立った6層構造の哺乳類の大脳皮質はどのように形成されるのか

京都府立医科大学は5月6日、哺乳類と爬虫類の大脳の発生過程における神経細胞の移動様式を比較し、神経細胞の移動に伴う「細胞のかたちの変化」をコントロールするメカニズムがどのように進化してきたかを解明したと発表した。これは、同大大学院医学研究科神経発生生物学の野村真准教授らと、東京都医学総合研究所脳神経回路形成プロジェクトの丸山千秋氏、理化学研究所生命機能科学研究センター清成寛氏らとの共同研究によるもの。研究成果は、「Cell Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

哺乳類の高度な知性を司る最上位中枢として機能している大脳皮質には膨大な数の神経細胞が存在しているが、これらの神経細胞は秩序だった6層の層構造を形成している。各層を構成する神経細胞は、脳の異なる場所に神経線維を伸ばし、大脳皮質に特徴的な神経回路を形成。大脳皮質の神経細胞は、すべて胎児期の神経前駆細胞(マトリックス細胞)から産生される。神経前駆細胞は脳室帯と呼ばれる脳の内側の領域に存在し、ここで産生された神経細胞は脳の外側へと移動するが、その際に神経細胞が大きく形を変化させながら脳の表層に到達することによって、秩序立った6層構造が完成する。近年、大脳皮質の発生過程における神経細胞の移動様式とそのコントロールに関わる分子機構が解明されつつある。しかし、こうした哺乳類に独特の大脳皮質構造が、進化の過程でいつ出現したのか、特に大脳皮質の構築過程における神経細胞の移動様式がどのようにして進化したのか、といった問題については全く明らかになっていない。

哺乳類の大脳皮質は6層構造だが爬虫類は3層構造、この差が生じる過程は?

哺乳類は羊膜類と呼ばれる動物群に属しており、同じ羊膜類には爬虫類や鳥類が含まれる。特に爬虫類の大脳はサイズが小さく、背側皮質と呼ばれる大脳皮質に相当する領域は3層のシンプルな構造を形成することから、爬虫類の背側皮質から哺乳類の大脳皮質が進化したのではないかと考えられてきた。しかし、哺乳類以外の皮質構造の発生過程の研究は皆無であり、こうした仮説の検証はされていない。

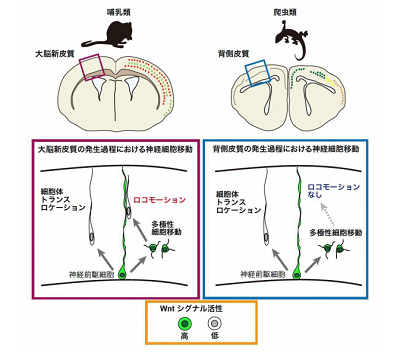

哺乳類の大脳皮質の発生過程では、神経細胞の移動様式として3つのモードがある。脳室帯から神経細胞が分化する際、神経前駆細胞が持っていた突起(放射状突起)をそのまま受け継ぎ、突起を縮めながら細胞体が脳の表層に移動するモード(細胞体トランスロケーション)、神経細胞が複数の短い突起をさまざまな方向に伸ばしつつ移動するモード(多極性細胞移動)。さらに神経細胞の形態が多極性に変化し、近傍の神経前駆細胞の放射状突起を足がかりとしながら脳の表層に向かう移動モード(ロコモーション)である。新しく産生された神経細胞はすでに移動を終えた神経細胞を乗り越えて脳の表層に到着する、いわゆる「インサイドーアウト(内側から外側への皮質構築)」の様式で大脳皮質の6層構造が形成さる。そこで研究グループは、爬虫類の皮質構造が形成される際の神経細胞の移動様式や形態の変化について詳細な観察を行った。

哺乳類脳の形成過程でしか見られない神経細胞のかたちの変化が存在

野村准教授の研究室ではこれまでに、マダガスカル産地上性ヤモリ(ソメワケササクレヤモリ)の胚操作と遺伝子導入技術を開発。今回の研究において、同手法を用いて爬虫類の神経細胞を緑色蛍光タンパク質(GFP)で可視化し、移動中の細胞の形態を観察した。その結果、爬虫類の背側皮質では細胞体トランスロケーション、多極性神経細胞移動は認められたが、ロコモーション型の神経細胞移動モードは観察されなかった。また、爬虫類の皮質は外側から内側へと神経細胞が蓄積していく「アウトサイドーイン」の様式で形成され、分化した神経細胞が凝集することで層構造が形成されることが明らかになった。

次に、こうした種を超えて共通した神経細胞の移動モードと、種に固有の細胞移動モードがどのような分子機構によってコントロールされているのかを検証。爬虫類(ヤモリ)の神経細胞を哺乳類(マウス)の大脳皮質に移植したところ、爬虫類の神経細胞は多極性の形態を維持しており、双極性の形態(ロコモーション型)にはならなかった。すなわち、種に固有の神経細胞の移動形態は、移動する細胞自身の違いによるものであることが推測された。

爬虫類ではWntシグナル減弱でもロコモーション型の移動モードが出現せず

近年、神経細胞の移動形態を制御するシグナル経路が多く報告されており、研究グループはその中でも「Wnt(ウィント)シグナル」に着目。Wntシグナルは分泌性のWntタンパク質によって活性化されるシグナル経路であり、細胞の増殖や分化、さらに形態の変化に不可欠な役割を果たす。哺乳類大脳皮質の発生過程では、細胞体トランスロケーション型の神経細胞移動、また多極性から双極性のロコモーション型の神経細胞移動への転換の際、細胞内のWntシグナルの活性化レベルが減弱する。一方、爬虫類の背側皮質でWntシグナルの活性化レベルを検証した結果、多くの神経細胞においてWntシグナルが高レベルのまま維持されていることがわかった。

そこで、爬虫類の神経細胞における Wntシグナルの活性を人為的に減弱させた場合、神経細胞の形態がどのように変化するのかを検討。その結果、Wntシグナルが阻害された神経細胞では、突起の数が大幅に減少し、多極性の神経細胞移動から細胞体トランスロケーション型へと移動モードを変化させた。一方、Wntシグナルを減弱させても、ロコモーション型の神経細胞移動モードは爬虫類では出現しなかったことから、この細胞移動モードが哺乳類独自の発生メカニズムに依存していることが推測された。

本研究で明らかとなった哺乳類独自の神経細胞移動モードは、哺乳類大脳皮質の正常な発生に不可欠なプロセスである。脳の先天疾患の中でも神経細胞移動の異常に起因する疾患の多くがこの細胞移動モードに関連しており、本研究の成果はこうした疾患の原因に関する進化医学的な理解を与える。「本研究の成果をより発展させることにより、大脳皮質の成り立ちとその起源の解明のみならず、脳の先天疾患の原因究明や新たな治療方法の開発に貢献することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都府立医科大学 新着ニュース