特殊な技術と複雑な組成培養液が必要な体外培養

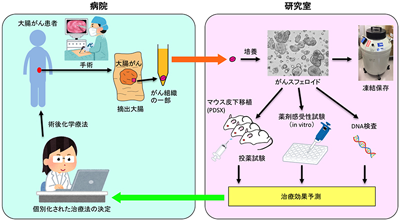

京都大学は9月3日、手術で摘出した大腸がんからがん幹細胞を効率よく分離し、立体的に培養する方法を開発、さらに大腸がんスフェロイドを実験用マウスに移植してがんを形成させ、投薬試験を行うことで抗がん剤の効果を精度よく予測する方法を開発したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科の武藤誠名誉教授(医学研究科特命教授)、坂井義治教授、産官学連携本部の三好弘之特定研究員(特任准教授)、前川久継研究生らの研究グループによるもの。研究成果は「Oncotarget」「Molecular Cancer Therapeutics」に掲載されている。

画像はリリースより

大腸がんは日本で最も罹患数の多いがんで、それぞれの患者に有効な抗がん剤を予測して投与する個別化医療の実現が望まれている。手術で摘出したがん組織からがん細胞を培養し、この細胞にさまざまな抗がん剤を添加して抗がん効果を見ることは、個別化医療を早期に実現可能とする方法だ。

従来、摘出がんから分離したがん細胞を体外培養するのは困難とされてきたが、近年、ゲル状のタンパク質(マトリゲル)に埋め込んだがん細胞をスフェロイドまたはオルガノイドと呼ばれる立体的な細胞の塊として培養する方法が開発された。しかし、こうした培養法は特殊な技術と複雑な組成の培養液を必要とするため、化学療法が必要な全ての患者のがん細胞を培養することは現実的ではなかった。

従来技術より低コスト・高効率、直ちに提供できる水準

研究グループは、がん細胞スフェロイドを体外培養して抗がん剤の効果を調べる方法を改良し、コストを大幅に抑えるとともに試験に必要な期間を短縮することに成功。従来の方法では10種類以上の化学物質やタンパク質を加えた特殊な培養液が使用されるが、一般的な培養液に2種類の化学物質(ROCK阻害薬、TGF-β受容体阻害薬)を加えた比較的単純な組成の培養液を使用して、がん細胞スフェロイドを2週間から2か月という短期間で効率よく樹立した。さらに2種類の増殖因子(EGF、FGF)や、化学物質(NECA)を加えることで、培養の成功率が約9割にまで上がったという。また、ホタルの発光酵素を用いた感度の高い増殖測定法を開発し、体外での薬剤感受性試験が簡単に行えるようになったとしている。

さらに、一旦大腸がん組織からがんスフェロイドを培養し、十分な量に増やしたスフェロイドを免疫不全マウスに移植することで、がん組織を直接移植するよりも効率よく、短期間で移植がんを作出することに成功。この方法をPDSX (Patient-derived “spheroid” xenograft)と命名した。このPDSXと従来法(PDX:Patient-derived xenograft)を比較したところ、PDSXの方が形成された移植がんの大きさが均一で、投薬試験においてより信頼性の高い結果が得られたという。また、後向き試験では、7件の症例全てでPDSXによる投薬試験の結果と患者の治療成績が一致し、試験にかかる期間はPDXの平均5か月程度に対し、PDSXは平均2か月程度だったという。

今回発表したスフェロイド培養およびPDSXは、いずれも従来の技術より低コスト、高効率であり、医療サービスとして直ちに提供できる水準にあるという。今後は治療中の患者での効果を見る前向き臨床試験を通して実際の臨床現場での効果を検証するとともに、他施設での臨床研究の需要に応えるため、企業への技術移転を行ってこれらの試験を受託事業として受注する体制を整える予定としている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果