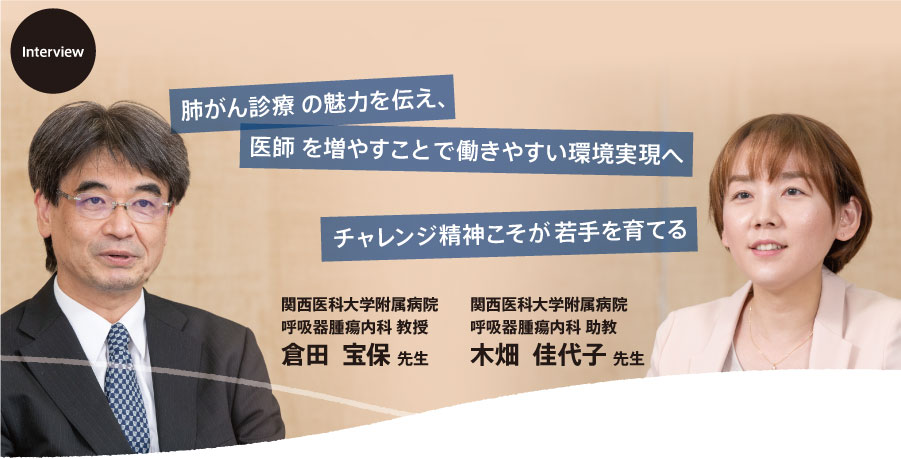

近年、男女共同参画、働き方改革の観点から、「ダイバーシティ(多様性)」を尊重しようとする動きが盛んになっています。医療分野においても例外ではありません。このような潮流のなか、ご自身のキャリアをどのように形成していくか、迷われている先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科の倉田宝保先生と木畑佳代子先生に、これまでのご経験や、若手の先生方への想いについてお話を伺いました。

がん患者さんと接するなかで、肺がん診療に魅力を感じて

―最初に、先生方が肺がん診療医を志したきっかけを教えてください。

倉田先生:私は、医師になって最初に担当したのが肺がんの患者さんでした。当時はあまりよい治療もない時代でしたが、積極的に治療していくことに魅力を感じ、この領域を選びました。

木畑先生:私はもともと呼吸器内科に興味がありましたが、がん診療をしたいと決めていたわけではありませんでした。がん患者さんと接するうちに、がん診療にやりがいや魅力を感じたこと、また、近親が肺がんとは別のがんを患って手術・抗がん剤治療をした際、副作用のケアなどで診療経験が役立った半面、知識不足で全てサポートするには至らなかった経験から、がん診療に関心を持つようになりました。ちょうど、分子標的薬をはじめとした肺がんの治療オプションが増え、治療に希望と楽しみが生まれたこともあり、肺がん診療医を志すようになりました。

患者さんとのコミュニケーションでは苦労することも

―肺がん診療で、日々心がけていることはどのようなことでしょうか。

倉田先生:がんには「宣告されたら死」という暗いイメージがあります。ですから、診療では「一緒に治していきましょう」といった声掛けを大切にしています。なるべく明るく、前向きな印象を持っていただけるように心がけています。

ただ、患者さんとのコミュニケーションでは苦労することもあります。治療者側がよかれと思って提案したことが後々、患者さんやご家族が実は望んでいなかったとわかったときなどは、残念な思いをします。

木畑先生:私も、後になって「私の思いを汲んでくれなかった」、「主治医を替えてほしい」などと言われたことはあります。また、末期に至ったときのマネジメントは悩ましく、後悔が残るような場合は辛い思いをすることもあります。上手くいくことばかりではありません。

そのようななかでも、患者さんを看取った後にご家族から「先生に診てもらってよかった」と言ってもらったときには、患者さんに添い遂げられたと思いますし、医師冥利に尽きます。

出産後の復帰時はワークライフバランスが崩れやすい

―倉田先生、ワークライフバランスは今と昔でどのように変わりましたか。

倉田先生:私が若い頃は、病院に泊まり込むのは当たり前という時代で、担当患者さんの容態が急変すれば夜中でも電話がかかってきて病院に駆け付けたものです。最近は当直制度が整備され、業務とプライベートの時間が分けられるようになりました。ワークライフバランスは昔に比べて改善されたと思いますが、まだ問題はあります。

ワークライフバランスが崩れる背景には、大学病院に勤務する医師の場合、収入の問題があります。若い医師は収入を得るためにアルバイトをせざるを得ず、それにも大変な労力を費やしますから、バランスが悪くなってしまいがちです。

木畑先生:私の場合、出産後に職場復帰したときが一番バランスを欠いていました。出産時は当然休みますし、復帰時は「女性医師の意向」と「子育ての実情」、さらに「病院側の受け入れ体制」を考えないといけません。この3条件がかみ合わないと復帰が困難です。

私の場合はモデルケースとなる女性医師がおらず、手探りで復帰を模索しました。早く復帰したいと思っていても、保育園の空きがなく、大学に併設されている保育園は看護師優先だったりして、大変苦労しました。

最終的には大学の保育園に預けることができましたが、保育時間は決まっていますし、熱発で急に世話をしなければならないこともあります。「フルタイムで働きたい」と大きな声では言えませんでした。女性のライフイベントを理解してくれる環境でなければ働きにくいと思います。

倉田先生:確かに、周囲の理解がないと復帰は難しいですね。また、育休明けの女性医師と一口に言っても、希望はそれぞれ異なります。例えば、時短で働きたい医師もいれば、全力で臨床に取り組みたいが、当直は難しいという医師もいます。管理者として、それらの希望を全て叶えるのは非常に難しいと感じています。

木畑先生:結局のところ、女性医師がそれぞれ、上長・周囲の医師と相談するしかないのではないかと思います。

倉田先生:当科では子育て中の女性医師のための特別な制度を設けているわけではありません。しかし、お子さんが病気のときは休むことを勧めていますし、柔軟な対応を心がけています。

個人的には「子どもが中学生までは当直免除」といった、一括したルールを設けるのが望ましいと思います。また、同僚の医師を増やして人員的な余裕のある環境をつくることも、女性医師のサポートにつながるでしょう。

ワークライフバランスを保つために、思い切って休むことも時には必要

―木畑先生、業務と子育ての間で、バランスを保つポイントは何でしょうか。

木畑先生:休前日は当直の先生へ患者さんの容態や起こりうることをしっかり伝え、休日はなるべく仕事のことを考えないようにしています。とはいえ、やはり患者さんの顔が浮かんでくるものですが。また、担当患者さんの容態が急変したら自分を呼んでほしい、という思いもあり、ジレンマに陥りがちです。

実は、一度頑張りすぎてワークライフバランスを崩しました。その際は職を辞することも考えましたが、思い切って1週間有休をとり、思いとどまりました。

倉田先生:いいことですね。

木畑先生:やはり、休むことも必要だと実感しました。以来、年に1回は長めの休みをいただいてリフレッシュしています。

子育て関連の支援充実を求めたい

―ワークライフバランスを保つためにどのような支援を求めたいですか。

木畑先生:子どもに関することです。最近、学会では託児所が増えましたが、講演会にはほとんどありません。子どもを預かることに関しては、「他人の子に何かあったら困る」と賛否両論あることは承知していますが、支援がないと小規模の講演会等には参加できません。最近はWeb経由で参加ができる会も増えていますが、現地での支援整備に期待したいところです。

また、近親など、いざというときに頼れる先が近くにないと、子育てと仕事の両立は難しいと思います。私は時々、子どもを医局に連れて行くこともあります。大所帯の医局なので、皆さんに相手をしていただけるので、助かっています。なかにはベビーシッターを雇って診療している女性医師もいますので、公的機関を含めてもう少し子育て支援をしてもらえたら、助かる医師が多いのではないでしょうか。

肺がん領域におけるダイバーシティは道半ば

―次に、肺がん領域におけるダイバーシティの現況について見解をお聞かせください。

倉田先生:肺がん関連の学会ではまだ女性医師の数が少なく、裾野が広がっていない印象を受けます。ただ、裏を返せば頑張った女性医師は存在感を示すことができるチャンスとも言えると思います。

木畑先生:肺がん領域で経験を積むにあたり、誰もがまず内科専門医やがん認定医の取得を目指します。しかし、今の研究医制度・専門医制度では、資格の取得期間が女性のライフイベントと重なるため、勉強すべき時期にブランクが空いてしまいます。その点、男性医師にやや利があるかもしれません。

男女を問わず働きやすい環境を作るには、人員を確保し、余裕のある医療体制構築を

―では、ダイバーシティを推進していくにはどうしたらよいでしょうか。

倉田先生:人手不足の解消に尽きます。肺がん診療医は男女問わず数が少ないのです。私は多くの医療機関に勤めた経験から、医師数が多く余裕があれば勉強や子どもの世話をする時間も比較的つくりやすいと感じています。肺がんを診る医師の数を底上げする必要があり、それが女性医師の負担軽減につながると考えています。

木畑先生:「呼吸器内科で肺がん診療」と自己紹介すると、「忙しそう」とよく言われますね。

倉田先生:看取りを避けたいと考える若手医師もいますが、木畑先生が先ほど話したように、やりがいも大きい領域です。よい点を伝えていかないといけません。

木畑先生:医師という仕事の醍醐味は、診療に誇りを持てることだと思います。自分が患者さんの命を預かっているという意識を持って診察を行うことの喜びと責任感を、若い医師には伝えるようにしています。

専門性の確立と様々な医療機関での経験、チャレンジ精神が若い医師を成長させる

―がん診療医として成長するにはどのようなことが大切でしょうか。

倉田先生:まずは専門性を確立することです。横断的にがん診療ができる腫瘍内科医でさえサブスペシャリティを有している先生が多いですよね。日本はまだ臓器別でがんを診ることが多いことから、サブスペシャリティをもってほしいし、「私は肺がん専門」と言えるレベルになってほしいと思っています。

当科の医師は、肺がんのスペシャリストです。肺がんに関する知識や経験を積み、他のがんを診るときや相談されたときにもその知識を活かせるようになると、理想のがん診療医に近づけると思います。

また、大学病院では治験の登録基準に合致した患者さんを診る機会が多くなります。しかし、実際には登録基準に合う患者さんばかりではありません。他院で診療されている、パフォーマンス・ステータス(PS)が悪化した患者さんがたどる経過を知ることも、将来的に大変役に立つと思います。そのために、様々な医療機関で勤務することを勧めたいですね。思い切って外に出たり、チャレンジしてみると、そこから見聞と人脈が広がり、成長につながります。

木畑先生:最近は、将来設計をきっちり組み立てたい若い医師(特に女性医師)が多い印象があります。とはいえ、将来のことはそのときになってみないとわからないので、「今懸命にやっていたら何とかなるものだよ」と伝えています。

面倒に感じること、嫌なことでも、振り返ると「経験してよかった」と思うことが数多くあります。例えば、倉田先生の計らいで米国臨床腫瘍学会(ASCO)に参加したのですが、現地で出会った医師たちとの関係が、今でも私の支えになっています。「思い描いていたプランと違ってしまっても臨機応変に対応すればいい」と考え、様々なことにチャレンジしてもらいたいですね。

今後の目標~

個人として、関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科として

―最後に、先生方の今後の目標についてお聞かせください。

倉田先生:私は今後も、よりよい肺がん治療の開発に関わっていくつもりです。当科としても、肺がん領域で全国のトップレベルに入りたいという思いで臨床に勤しんでおり、これからも続けていきたいと思います。

木畑先生:私は、肺がん専門医として研鑽を積み、誰に相談されてもアドバイスができるよう知識を深めていきたいと思います。

今後は、一層「関西医科大学で治療をお願いしたい」と言ってもらえるような施設づくりにも貢献したいと思っています。がんに関する他科との連携を密にして、肺がん以外のがん種の相談にも乗れるよう、研鑽を積んでいきたいと考えています。

倉田先生:木畑先生は仕事・子育てで大変忙しいとは思いますが、少しずつステップアップして、「肺がん領域で活躍する女性医師」のモデルケースになっていただけるよう、引き続きサポートしていきます。

- 倉田 宝保 先生

関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科 教授 -

認定資格:日本内科学会総合内科専門医、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医、日本臨床薬理学会特別指導医、日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 木畑 佳代子 先生

関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科 助教 -

認定資格:日本内科学会認定内科医、日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

外見の変化により生じる苦痛を和らげ、

患者さんの社会的関係の維持や生活の質改善を支援する

国立がん研究センター中央病院

アピアランス支援センター センター長 公認心理師・臨床心理士

藤間勝子 先生

「アピアランスケア」とは、当院の外見関連患者支援チームが作成した言葉で、「がんとその治療によって外見の変化が生じる患者さんに対して、身体的問題、心理的問題、社会的問題の3つの問題をアセスメントし、医学的・整容的・心理的・社会的手段を用いて、外見の変化から生じる患者の苦痛を緩和することによりクオリティ・オブ・ライフ(QOL)を改善する医療者のアプローチ」と定義しています。

これまでのがん治療では、生命予後やがんの克服が重視され、患者さんは外見の変化に関する不安や悩みを口にしづらい雰囲気があったように思います。しかし、治療法の進歩や外来治療環境の整備により、就労・就学を維持しながら治療を続ける患者さんも増えました。また新薬の登場で、今までとは異なる外見への副作用も登場し、医療者側の関心も高まっています。近年アピアランスケアが求められるようになった背景には、このようながん治療を取り巻く変化があるのでしょう。

外見の変化がもたらす苦痛が他の身体的苦痛と異なる点は、社会的関係や他者の存在によって感じられる苦痛であることです。患者さんの多くは、脱毛などの症状を他人に見られることによって、周囲にがんだと知られ、今後の人間関係が変化するのではないかと悩みます。そのため、アピアランスケアの目的は、患者さんが置かれた個々の状況に配慮し、ときに変化を受け止めながら患者さん一人ひとりが周囲や社会との関係を維持するための支援をする点にあります。ビューティではなくサバイブのためのケアなのです。

なお、EGFR阻害薬などの分子標的薬を用いた治療で生じるざ瘡様皮疹や爪囲炎は、出現頻度が高いうえ、患者さんの日常生活への影響も大きく、治療方針へ影響を及ぼすこともあります。このような外見の変化に対しては、患者さんのQOLにも配慮して早期に対処することが求められます。

◆

医療者によるアピアランスケアの実践には、少なからぬメリットがあります。例えば、医療者は患者さんの疾患や治療を理解しており、それらに伴う心理状態の変化についても推察することができる立場にいます。そのため、疾患や治療による生活への影響をふまえたアドバイスができます。また、医療者は患者さんの外見の変化に最初に接する他者でもあることから、最初に適切な反応ができれば、患者さんのその後の治療や生活に良い影響を与えることも期待できます。

アピアランスケアの必要性が高まるのは、患者さんががん告知による混乱から抜け出して少しずつ状況に適応し、次のステップへと進み始めるときです。しかし、患者さんの中には医療者に遠慮して、外見の悩みを相談しない方もいます。そのため、医療者が治療計画の説明をする際には、治療に伴って起こるであろう外見の変化や、それらへの対処法に加え、今後も継続的に相談に応じることを伝えておく必要があります。心理社会的な苦痛の感じ方には個人差が大きいため、患者さん一人ひとりの状況に寄り添った支援が必要となるのです。

- 藤間 勝子 先生

国立がん研究センター中央病院

アピアランス支援センター センター長 公認心理師・臨床心理士