「つわりがあると大きく生まれ、重いつわりがあると小さく生まれる」のはなぜ?

国立成育医療研究センターは4月20日、エコチル調査の情報を用いて赤ちゃんの出生時の体重に関する調査を行い、「つわりがあると赤ちゃんは大きく生まれ、重いつわり(妊娠悪阻)があると赤ちゃんは小さく生まれる」という通説の理由のひとつに、妊娠悪阻の症状が治まったあと(妊娠中期後)の妊婦の体重の伸び悩みが関係していることを示唆する結果を発表した。この研究は、同センター社会医学研究部の森崎菜穂部長、教育研修室の永田知映室長、エコチル調査福岡ユニットセンター、九州大学大学院医学研究院保健学部門産科婦人科の諸隈誠一教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「BMC Pregnancy and Childbirth」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

妊娠初期には、多くの妊婦が吐き気や嘔吐など、いわゆる「つわり」を経験する。つわりがある妊娠では、ない妊娠より、赤ちゃんが大きく生まれることが国内外の多くの研究からわかっている。胎盤形成がしっかりした妊娠では吐き気を引き起こす物質を産生しやすいことなどが原因としていわれているが、その理由はまだはっきりしていない。一方、妊娠悪阻はつわりの重症型で、食べたり飲んだりできなくなることから、妊婦の体重減少や脱水、電解質異常を引き起こすことがある。妊娠悪阻を伴う妊娠では、ない妊娠より、出生児の体重が小さくなることも、多くの研究からわかっている。「つわりでは赤ちゃんが大きく生まれ、逆につわりの重症型である“妊娠悪阻”を伴う妊娠では赤ちゃんは小さく生まれる」この一見相反する現象の原因は不明だった。

約9万人の母子を調査、妊娠前体重の5%以上減少を妊娠悪阻と定義

研究グループは、子どもの健康と環境に関する全国調査(以下、「エコチル調査」)を用いて、妊娠中の妊婦の体重増加の推移の違いが、妊娠悪阻を伴う妊娠で赤ちゃんが小さく生まれる事象を説明できるかを調べた。エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成22(2010)年度より全国で10万組の親子を対象として開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査で、参加者の母子手帳から妊娠中の体重に関する情報を集めている。今回の研究では、9万1,313人の母子手帳から転記された妊娠中の体重を用いた。妊娠悪阻は、妊娠初期の体重が妊娠前の体重の5%以上減少したものと定義した。

妊娠悪阻がおさまり、妊娠中期までに妊娠悪阻がない妊婦と程度に体重が回復すれば、出生児は大きい

まず、妊娠悪阻の有無別に妊娠中の体重変化を調べた。妊娠悪阻を伴う妊娠では妊娠初期に体重が大きく落ち込むだけでなく、以後、出産まで、妊娠悪阻を伴わない妊婦と比べて体重増加量は平均3kg少ないまま推移していることがわかった。

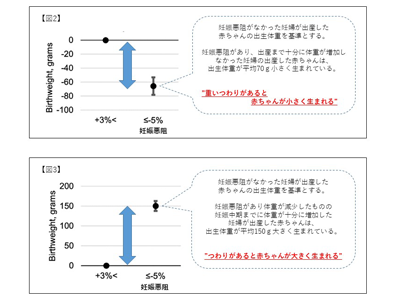

次に、妊娠悪阻の有無やつわりの重症度が出生児の体重に及ぼす影響を回帰モデルで評価し、さらに、これらの関係が妊娠中期までの妊婦の体重増加によってどのように変化するのかを調べた。その結果、過去研究と同様、妊娠悪阻で妊娠初期の体重減少が大きいほど、赤ちゃんは小さく生まれていたことがわかった。しかし、妊娠悪阻で一旦減少した妊婦の体重が、妊娠中期までに妊娠悪阻を伴わない妊婦と同じ程度に回復した場合は、赤ちゃんの出生体重に対する関係は逆転し、妊娠初期の体重減少が大きいほど、赤ちゃんは大きく生まれていた。

妊娠悪阻まで酷くならないつわりの症状については、程度が強いほど赤ちゃんは大きく生まれるという関係は、妊娠中期までの母親の体重増加量を考慮した場合もしない場合も、変わらなかったという。これらの結果から、妊娠悪阻があっても、吐き気や嘔吐が軽減した後に妊娠体重増加量が伸びれば、出生児の体重は大きくなりうることが示された。

教育的・栄養的介入により、母胎内での発育低下を予防できる可能性

研究から、妊娠悪阻のある妊娠から赤ちゃんが小さく生まれる現象は、つわりが終わった後も妊娠体重増加量が伸びないことが原因である可能性が示唆された。妊娠悪阻については、その発生機序も明確ではなく、短期的・長期的対処法について、まだ確立しているとはいえない。「人によっては妊娠中期以降も吐き気や嘔吐が続くことがあるので難しい面もあるが、今回の調査結果は一般的につわりの症状が収まるとされる妊娠中期以降の妊婦への教育的・栄養的介入により、赤ちゃんの母胎内での発育低下が予防可能である可能性を示唆する結果であるため、今後の介入開発が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立成育医療研究センター プレスリリース