高齢者が自宅で熱中症に至る過程を搬送者データから分析

名古屋工業大学は7月13日、名古屋市消防局が取得した熱中症と考えられる搬送者ビックデータと、人体温熱シミュレーション技術を融合し、高齢者が熱中症を発症するメカニズムを分析した結果を発表した。この研究は、名古屋工業大学大学院工学研究科電気・機械工学専攻・平田晃正教授(先端医用物理・情報工学研究センター長)、小寺紗千子特任准教授、高田旭登氏(工学専攻電気・機械工学系プログラム大学院生)らと、名古屋市消防局、横浜国立大学の共同研究によるもの。研究成果は、「International Journal of Thermal Sciences」等、国内外の複数のジャーナルに掲載されている。

画像はリリースより

熱中症による救急搬送人員数は、年々増加傾向にある。今後の人口減少社会においても、温暖化と高齢化が相まって、熱中症救急出動件数や患者数はさらに増加することが予測されている。2020年から環境省による熱中症リスクアラートを始め、多岐の啓発活動がなされているものの、搬送者の十分な減少には至っていない。

名古屋工業大学の研究グループは、50を超える組織構成を考慮した詳細な人体モデルを対象とした大規模シミュレーションによる発汗量、体温上昇の推定技術を開発してきた。体形および温熱生理現象を考慮し、現実的な環境での体温および発汗を再現、高齢者の加齢に伴う発汗量の減少に伴うリスクの増加、幼児の体形の相違によるリスクなどを分析してきた。

しかし、従来の研究では、熱中症搬送者数や症状のみが着目されており、搬送者の55%を占める高齢者が、自宅で熱中症に至る過程については、不明な部分が多く存在していた。この状況を科学的に解釈することができれば、具体的な対策につながることが期待される。

名古屋市の65歳以上の熱中症搬送者を対象に解析

名古屋工業大学の研究グループは、2020年7月より名古屋市消防局と共同研究を開始。ビッグデータと計算科学の融合により、気象情報および人口動態を考慮に入れた、行政区ごとのより細やかな熱中症搬送者数予測技術の開発、今後の救命救急体制のさらなる改善、普及啓発を見据えた取り組みに応用してきた。

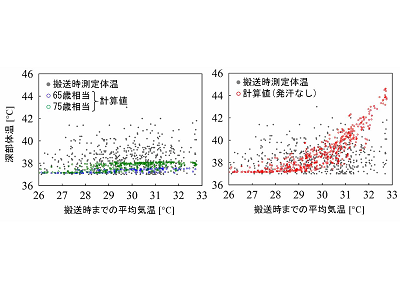

そして今回、名古屋市消防局から提供されたビックデータを分析した。2019年、2020年の名古屋市における熱中症搬送者数は2,513人。その中から、2019年5月1日~9月30日、2020年5月1日~8月31日の65歳以上の熱中症搬送者1,299人を抽出し、そのうち、55.5%が自宅で熱中症を発症していることを確認した。その搬送者を対象とし、体温(腋の下)、発生場所、搬送日時、および搬送日の朝から搬送時刻までの気象データから、深部体温、発汗を大規模数値シミュレーションにより再現し、実際の搬送時の体温と比較した。

ただし、救急搬送時の測定体温が37℃以下だった搬送者(1,299人中437人)は、応急処置(冷却剤や氷などによる冷却)による影響が大きいとされるため、解析対象から除外した。また、日本の典型的な家屋では、住宅建材の種類にもよるが、一般的に(エアコン等をほとんど使用しない場合)、4時から19時までは外気温よりも室温が数度低くなり、その後、外気温より室温のほうがわずかに高くなるため、より変動の大きな外気温を入力パラメータとして近似した。

脱水症状は、搬送当日のみでなく、数日間の水分蓄積によることを示唆

健常な成人、65歳、75歳を対象としたモデルについて、2020年8月の体内深部温度および体表面温度を解析した。その結果、一般的な高齢者の体温調整機能を再現した場合では、真夏の屋内では深部体温は38℃以下であるのに対し、実際の搬送時には体温が38℃以上の患者が42%を占めていた。

次に、実際に熱中症を発症した65歳以上の各搬送者の状況を計算機で再現し、標準的な高齢者の発汗とした場合、発汗を全くしていないと仮定した場合の深部温度を推定し、搬送時に測定された体温と、計算による深部体温を比較した。すると、標準的な発汗を模擬した場合より、発汗がない場合のほうが、実際の搬送時の体温とよく一致し、暑さの知覚を含む体温調節機能が著しく低下している可能性が示唆された。

また、健常な体温調整機能であると仮定した場合、搬送者の状況から推定される搬送当日の汗の量は、最大でも500g(不感蒸散を除く)程度であり、体重の1%未満であること、食事により一定の水分を取得していることを考えると、脱水症状は、その当日のみが影響して生じるのではなく、数日間の水分蓄積によって引き起こされることが示唆された。これは、研究グループで以前に得られた知見とも一致しているという。

客観的データに基づいた「周りからの呼びかけ」が重要

今回の研究によって、これまで科学的知見が不足していた日本の住宅環境における高齢者の熱中症発症メカニズムの一部が明らかになった。体感以上に暑さを感じる機能が低下している高齢者が多いこと、のどが渇いていなくても数日間にわたって少しずつ脱水症状になっていることを科学的に裏付けられた。

「これらの結果から、暑いと感じていなくても、のどが渇いていなくても、温度計(室温計)などを活用した積極的な暑さ対策やこまめな水分補給が必要であることに加え、本人が自覚していない可能性があるため、客観的データに基づき、周りからの呼びかけが重要であることが示された」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋工業大学 プレスリリース